-

অতিয়র / জঁ রেনোয়া

১৯৬৩ সালে হলিউডে থাকাকালীন সমালোচক লুইস স্কোরেচকি (ছদ্মনাম জঁ-লুই নোমস) বিশ্ববরেণ্য ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া-র (১৮৯৪-১৯৭৯) একটি সাক্ষাৎকার নেন। এর পরের বছর মে মাসে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ফরাসি ফিল্ম জার্নাল কাহিয়ে দু সিনেমা-য়– সেখানে তার শিরোনাম ছিল ‘Propos rompus’। এর একটি বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। পঞ্চাশের দশক থেকেই কাহিয়ে দু সিনেমার পাতায় এবং ফরাসি সিনেফিল জগতে ‘অতিয়র’ (auteur) নিয়ে যে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের জল গড়াতে শুরু করেছিল, সেটা ষাটের দশক নাগাদ আটলান্টিকের এপারেও এসে পৌঁছয়। খানিকটা ফরাসি লেখালিখির সূত্র ধরেই চ্যাপলিন, ওয়েলস, হিচকক, স্যামুয়েল ফুলার প্রমুখকে অতিয়রের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা, সেই নিয়ে তুমুল বাগবিতন্ডা শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায়, যার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে ফিল্ম কোয়ার্টারলি জার্নালে সমালোচক অ্যান্ড্রু সারিস এবং পলিন কেইলের বাগযুদ্ধ। জঁ রেনোয়ার সাক্ষাৎকারের একটি বিশেষ অংশ- যেটা এখানে উদ্ধৃত করা হল- সেখানে রেনোয়া এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তাঁর নিজস্ব মত জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, রেনোয়া ছিলেন সে’সব হাতেগোনা ফরাসি পরিচালকদের মধ্যে একজন, যাঁদেরকে কাহিয়ে দু সিনেমার নবীন সমালোচকরা প্রকৃত অতিয়র বলে সম্মান করতেন। এই সাক্ষাৎকারটি দেওয়ার সময়ে রেনোয়ার বয়স ছিল আটষট্টি, আর তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা ছিল ছত্রিশ।

ফিল্ম অতিয়রের সমস্যাটা, সত্যি বলতে আদৌ সমস্যাই নয়। আমার বিশ্বাস, অনেক ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকারেরই ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া উচিত। সেরকমই, আমার মতে এমন অনেক সময়ে হয়েছে যে চিত্রনাট্য লেখার জন্য যা যা গুণ দরকার তার সবই পরিচালকের মধ্যে মজুত, এবং তিনি সেটা লিখলে হয়তো দর্শকের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে নির্বিঘ্নে আদানপ্রদান করতে পারতেন। তার চাইতেও বড় কথা, অতিয়রের সমস্যাটা কোনো সমস্যা নয়, বরং একটা জ্বলজ্যান্ত ফ্যাক্ট। জগৎসংসার বদলায়, আর তার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যাকে বড়াই করে আর্ট বলি, সেটাও পাল্টে পাল্টে যায়। বলাই বাহুল্য, আমি নিজেও এমন এক যুগে বাস করতে চাই যেখানে স্রষ্টা বা ক্রিয়েটরের আলাদা কোনো গুরুত্ব থাকবে না। প্রিমিটিভ আর্ট ছিল মহান শিল্প, অথচ যীশুর জন্মের শত শত বছর পূর্বে তৈরি গ্রিক ভাস্কর্যের যে কারুকার্য, সেখানে স্রষ্টার নাম কোথাও পাওয়া যাবে না। গির্জা-ক্যাথিড্রালের আর্টের কথা যদি ভাবি– আমরা জানিই না সেন্ট পিটার বা এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েলের মূর্তি কাদের গড়া, স্রেফ জানি না। হাজার হাজার গ্যাব্রিয়েলের মধ্যে একটি গ্যাব্রিয়েল। এতদসত্ত্বেও স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব কিন্তু তার মধ্যেও ফুটে বেরোয়। প্রতিটি বিভঙ্গের মধ্যে আমরা স্রষ্টার হাতের স্পর্শ অনুভব করি, কিন্তু তাঁর নাম তো আমাদের কাছে অজানা। স্রষ্টা আছেন, আবার নেই-ও। এই ধরণের আদিম সৃষ্টিকর্ম আমার ভীষণই প্রিয়, কিন্তু এদের জিইয়ে রাখার জন্য কিছু শর্তও পূরণ করতে হয়, যা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রথমত, এর জন্য দরকার ধর্ম আর জীবনের ওতোপ্রোত সম্পর্ক- দুটো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে থাকবে অন্তরঙ্গভাবে। পুরাকালের মানুষ ধর্মকে অবলম্বন করে জীবনধারণ করত, তাদের কাছে নাওয়া খাওয়া থেকে শুরু করে সঙ্গম বা পশুশিকার– সবই একেকটা আচার অনুষ্ঠান। ধর্ম আর জীবনের এই সম্পর্ক শিল্প – যা জীবনেরই অভিব্যক্তি – তার ওপর একটি অনিবার্য দ্যোতনা আরোপ করত। হতেই পারে যে এগুলো ভীষণ জাঁকালো, চোখধাঁধানো- যাবতীয় প্রিমিটিভ আর্টের প্রতি আমাদের উচ্ছ্বাসের পিছনে হয়তো এই জাঁকালো ভাবটাই দায়ী।

অতিয়রের প্রসঙ্গ এলে আমাদের দাবি দাওয়াগুলো আরো বহুগুণ বেড়ে যায়। একটা গোটা জাতি বা উপজাতির লোক মিলে যা সম্ভব করেছে, আমরা দাবি করি যে সেটা মোটে একজন মানুষ করে দেখাবেন। সেজন্যই আমাদের অতিয়রের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এবার এটা যদি একটু বাস্তবজ্ঞান দিয়ে বিচার করে দেখি তাহলে প্রশ্ন জাগে, এত ভালো ছবি আমরা পাবো কোত্থেকে? অতিয়রের ধারণা নিয়ে যারা বিরোধিতা করে, তাদের কথাটা কিন্তু ঠিক। আমাদের যা দরকার, তা হল একাধিক উৎকৃষ্টমানের ছবি, আর আমরা চাই পৃথিবীর প্রতিটা সিনেমা হলে প্রতি হপ্তায় অন্তত একটা করে ভালো ছবি পৌঁছে দিতে। কিন্তু এটা তো অস্বীকার করে লাভ নেই যে, একই সঙ্গে চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক-এরকম মানুষ খুঁজলে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। এসব ক্ষেত্রে আমি একটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করি – একটি সময়-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ। প্রতি হপ্তায় থিয়েটারে যে হাজার হাজার ছবি মুক্তি পাচ্ছে, তাতে আমার একফোঁটা আগ্রহ নেই, সত্যিই নেই। যা আমায় টানে, তা হল ন’মাসে ছ’মাসে একটা সিটিজেন কেন, মাঝেমধ্যে একটা গোল্ড রাশ, বা কখনওসখনও একটা ডেভিড অ্যান্ড লিজা। তখনই আমার মনে হয় যে আলবাত অতিয়রের প্রয়োজন আছে। আমি জানি, চ্যাপলিনের পক্ষে এতগুলো মাস্টারপিস তোলা সম্ভব হয়েছে কারণ তিনি নিজে তাদের চিত্রনাট্য লিখতেন, তাতে অভিনয় করতেন, ডিরেকশন দিতেন, এডিটিং সামলাতেন, সুর দিতেন- প্রত্যেকটা বিভাগ সামলাতেন। আমার চোখের সামনে যে ফিল্মটা রয়েছে, তা কেবল একজন ব্যক্তিমানুষের অভিব্যক্তি। এটাই এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশ শতকে একজন ‘অথরে’র অভিব্যক্তি বলতে আমরা এটাই বুঝি।

কাহিয়ে দু সিনেমার লেখক এবং পরবর্তীকালে স্বনামধন্য পরিচালক ফ্রঁসোয়া ত্রুফোর সঙ্গে রেনোয়া

ফরাসি তথ্যচিত্রকার জঁ রুশ (ছবির বাঁদিকে) ও নবতরঙ্গের অন্যতম পরিচালক জঁ-লুক গোদারের (ডানদিকে) সঙ্গে আলোচনাসভায় ধরা যাক, আমরা এই যে (ফ্রঁসোয়া) সাগানের লেখা বঁজুর ত্রিস্তেস (উপন্যাস) পড়ি, হতে পারে তার কারণ এই যে মাদাম সাগান যথেষ্ট প্রতিভাবান লেখিকা, কিন্তু সেটা তাঁর সাফল্যের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। বরং তাঁর বইয়ের পাতায় যে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে– এটাই তাঁর সাফল্যের হেতু। আমরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারছি, তাঁর সাথে কথা বলতে পারছি, এবং তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন– এটুকুই যথেষ্ট। বাকি আর কিছুরই কোনো দাম নেই। তাঁর বই খাজা হতে পারে, ভালোও হতে পারে। জনতার ভিড়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যেখানে রাস্তা দিয়ে একসাথে দশ হাজার গাড়ি ছুটে যায়, আর যেই একটা লাল আলো জ্বলে উঠল অমনি দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? না একটা বে-লাগাম, ফোলানো ফাঁপানো ট্রেন্ড যার মধ্যিখানে রয়েছে ব্যক্তিমানুষ। আর ফিল্মে এই ট্রেন্ডটা অতিয়রকে কেন্দ্র করে। আমি তার হয়ে সওয়াল করছি না, তার বিরোধিতাও করছি না। আমি স্রেফ তাকে জরিপ করছি। ব্যস, এইটুকুই।

ফ্রঁসোয়া সাগান

বজুঁর ত্রিস্তেস-এর ফরাসি প্রচ্ছদ এই সাক্ষাৎকারটি ছেপে বেরনোর প্রায় আড়াই দশক বাদে ফরাসি ফিল্ম বোদ্ধা জঁ-লুই কোমোলি – তথা কাহিয়ে দু সিনেমা-র আগুনঝরানো ‘রেড ইয়ার্স’-এর পয়লা নম্বর মুরুব্বি – তিনি জঁ রেনোয়ার সারা জীবনের কীর্তির মূল্যায়ন করে লেখেন, “আমাদের প্রত্যেকের চোখে রেনোয়ার ছবিগুলো ছিল (সিনেমা নিয়ে) এই প্যাশনের ঠাসবুনোট। কাহিয়ে কোনোদিনই ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুকে অবলম্বন করে রেনোয়া সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেনি– যার মানে আমরা হয় চিরদিনই তাঁর সাথে নিজেকে এক করে ফেলেছি, নয়তো তাঁকে শুধুই নিজের বলেই দাবি করেছি।” রেনোয়ার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তিনি কাহিয়ে দু সিনেমার ‘পলিতিক দেস অতিয়র’ নিয়ে কিছু কথা বলেন যা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক,যেহেতু অতিয়র নিয়ে যে হুজুগেপনা রেনোয়া লক্ষ্য করেছিলেন, কোমোলি এখানে একই সঙ্গে তার স্বীকারোক্তি ও ব্যাখ্যা দিলেন। “এটা সত্যি যে কাহিয়ে-তে ফিল্মকে কখনোই একবগ্গা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি, বা চেষ্টা হয়নি একটা হাতেগরম নন্দনতত্ত্ব অনুসারে বিচার করার – আর কোনো বাঁধাধরা ইডিওলজির কথা তো ছেড়েই দিলাম। এই সব ঘেরাটোপের নাগালে যাওয়ার আগে ফিল্মের সারবস্তু বলে একটি জিনিস চলে আসে, যার স্থান মূলত আবেগের জগতে, প্যাশনের মহল্লায়। এক নাছোড় ভালোবাসা অন্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে যায় কিছু বিশেষ ছবির দিকে, কিছু নির্দিষ্ট চলচ্চিত্রীয় অনুশীলনের কাছে।… যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখলে, এই যে ‘পলিতিক দেস অতিয়র’ দিয়ে নিজেদেরকে ঘরবন্দি করে ফেলা- তার এত অসংলগ্নতা আর অসংগতি সত্ত্বেও- এর সাথে কি নিপাট প্রেম-নির্ভর একটি কনস্ট্রাক্টের মিল নেই?”

উৎস: কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বই Renoir on Renoir: interviews, essays, and remarks (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯); বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে ক্যারল ভল্ক-কৃত ইংরেজি তরজমা অনুসরণ করে ।

-

স্মৃতির দ্বিখন্ডিত শরীর

শরীর, শব্দ

I’ll wait up in the dark for you to speak to me

I’ll open up–Pearl Jam

একটি ঘর – জানলা দিয়ে গলে আসছে ভোররাতের আলো – ঘরের ভিতর আলো আঁধারি। ঘুমিয়ে আছে জেসিকা – তার হাতের কনুইটুকু ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে। একটা শব্দ। ঘুম ভেঙে যায় জেসিকার, অতিকষ্টে ওঠে বিছানা থেকে (ছবি ১)। তখন তাকে ছেড়ে ক্যামেরা প্যান করতে থাকে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। ধীর গতির এই প্যানিং চলার সময় আচমকা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আলোর চৌখুপি ফুটে ওঠে, ঠিক যেন একটা দরজা…তার মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি ভেসে উঠেছে, প্রায় জম্বির মত বেঁকে চুরে টলোমলো পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে (ছবি ২ ও ৩)। কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়েই সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ক্যামেরা প্যান করে চলে। ক্যামেরার এই নিরুত্তাপ প্যানিং দেখে আমরা যখন উৎকন্ঠায় ফেটে পড়ছি, ঠিক তখনই, ফোরগ্রাউন্ডে ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে জেসিকা, তার দুটো হাত এগিয়ে যায় বাঁদিকের একটা দরজার পাল্লা লক্ষ্য করে (ছবি ৪)। দরজা খোলে, এবং কাট।

ছবি ১

ছবি ২

ছবি ৩

ছবি ৪

আপিচাতপং উইরাসেথাকুলের মেমোরিয়া (২০২১) ছবির প্রথম শট এটা। বোঝাই যাচ্ছে, ক্যামেরা প্যান করার সময় যাকে দরজা মনে হয়েছিল সেটি আসলে একটি আয়না; আর উল্টোদিক থেকে আসা ভয়ানক ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নয়, স্বয়ং জেসিকার প্রতিবিম্ব। ব্যাপারটা শুরুতে কোনো ভূমিকা ছাড়াই এমন আচমকা ঘটে, যে জেসিকা/ অভিনেত্রী টিল্ডা সুইন্টনের ছায়ামূর্তিকে একই শটে দুবার দুই ভিন্ন শরীরে দেখে আমরা ক্ষণিকের জন্য হলেও উদভ্রান্ত হয়ে যাই। হঠাৎ মনে হয় রক্তমাংসের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা প্রেতশরীর উল্টোদিকে হেঁটে গেল, বা আরেকটি শরীর ফ্রেমের মধ্যে দেখা দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বুঝি। ছবিতে এরকম দ্বিত্ব বা doubling মাঝে মধ্যেই নজরে পড়ে– আয়না বা কাচে ঘেরা শহুরে পরিসরে দুফালি হয়ে যায় শরীর। চকচকে দেয়ালে, জানলার শার্সিতে, দরজার পাল্লায় বা আয়নায় ফুটে ওঠে শরীর। শুধু আয়না নয়, ছবির মধ্যে অন্য ছবিতেও লেপটে থাকে চেনা শরীরের আদল (ছবি ৫)।

ছবি ৫

শরীরের এই নিয়ত দ্বিত্ব, একক অখন্ড অস্তিত্ব ভেঙে ফ্রেমের মধ্যেই দুটো প্রতিসম বা সিমেট্রিকাল ভাগে টুকরো হয়ে যাওয়া (কোশবিভাজনের মত), এবং কিছুক্ষেত্রে প্রায় স্লিপ করে একটি সমান্তরাল অস্তিত্বের জগতে চলে যাওয়া, এই বিষয়টি মোটিফ হিসেবে গোটা ছবি জুড়ে বারবার ফিরে ফিরে আসে, ফলে একটি ছন্দময় চলন তৈরি হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সাপেক্ষে মানবশরীরের অখন্ডতা ও স্বাতন্ত্র্যের যে তত্ত্ব– যার ওপর পাশ্চাত্যদর্শন ও আধুনিক বিশ্ববীক্ষার একটি বড় ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে – ছবিটা যেমন তাকে নাকচ করে, তেমনি শরীরের এই অস্থিরতা ও ভঙ্গুর প্রকৃতির মধ্যে আরেকটা সম্ভাবনাও লুকিয়ে আছে– তা হল শরীরকে জগতের সমস্ত অনুভূতি, স্মৃতি ও জড়পদার্থের সামনে উজাড় করে দেওয়া– যতক্ষণ না সেটা সাদা কাগজের মত হয়ে উঠছে– যার ওপর ইচ্ছে মত আঁকিবুঁকি কেটে যেতে পারে বাইরের জগৎ।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে এরকম শরীরী বিশেষত্বের একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের লেখা প্রেম ছোটগল্পে (ব্রাউনিঙের ‘পরফিরিয়া’স লাভার’ কবিতার ছায়ানুসারে রচিত)। গল্পে শীতের এক ভয়াল সন্ধ্যায় পদ্মার ওপর আছড়ে পড়ছে প্রচন্ড তুফান, নদীর পাড়ে ধ্বস। ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে চারপাশে গাছগাছালির উন্মত্ত আস্ফালন শুরু হয়েছে। এই সব অঘটন আলোড়ন তুলেছে ডাঙায় বসে থাকা পুরুষের মনে, মত্ত প্রকৃতির মাঝে বসে থাকতে থাকতে তার শরীর-মনে সঞ্চারিত হচ্ছে এক দুর্দম আবেগ। মাত্র দেড় পাতার ছোট্ট গল্পটার শেষে ঐ পুরুষ তার প্রেমিকাকে নিজের হাতে খুন করে বসে, আর তার ঠিক পরেই, গল্পের শেষ বাক্যে আসে সমাধিফলকের মত হিমশীতল উচ্চারণ, “ঝড় পড়ে এলো।”

খুন আর ঝড়ের থিতিয়ে পড়ার এই সমাপতন বুঝিয়ে দেয় যে, গল্পকার ঋত্বিক ঘটকের কল্পনায় মানুষ কিন্তু নিসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অখন্ডমন্ডলাকার বস্তু নয়। বরং যা কিছু বহির্জগতের, তার সামনে সে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সাদা খাতার মত খুলে দিচ্ছে। বাহিরের ভিতর হয়ে ওঠা ও ভিতরের বাহির- এই দুয়ের মধ্যেই গল্পটা পাক খায়।

মেমোরিয়ার অভিনেত্রী টিল্ডা সুইন্টন তাঁর অভিনীত চরিত্র জেসিকার সম্বন্ধে জানান: I don’t think of her (জেসিকা) as a character, I think of her as a predicament…It wasn’t to do with building a character, it was to do with finding an environment in which she could be as dislocated and as connected…meaning that she was completely connected with the nature. বস্তুত এরকম পরিস্থিতিতে, যেখানে বাইরের জগতের সাথে শরীরী অস্তিত্ব আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে, সেখানে চরিত্রের অন্তর্বস্তু বা ইন্টিরিয়রিটি বলে আলাদা করে এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না – যা দিয়ে শরীরকে একটি সংহত মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের নিরেট গড়ন হিসেবে কল্পনা করা সম্ভব। ফলে, শরীর হয়ে ওঠে একটা ট্রানজিস্টারের মত, কিম্বা সিসমোগ্রাফের মত (বা, এই ছবিতে সতত ব্লিংক করতে থাকা গাড়িগুলোর মত)– অর্থাৎ বাইরে তরঙ্গ উঠলে তার অভিঘাতকে নিজের মধ্যে দিয়ে বাহিত না করলে সে থাকতে পারে না। তার পাশাপাশি শরীর এই ছবিতে স্মৃতির আধারও বটে। সৃষ্টির আদি হতে যুগযুগান্তব্যাপী পালাবদলের অনুরণন জমাট বেঁধে থাকে তার মজ্জায় মজ্জায়, প্রতিটি দেহকোশে। সঠিক বোতাম টেপার মত ঠিক ঠিক জায়গায় স্পর্শ করলে, উদ্দীপনা ছড়ালে- সেই স্মৃতির দুয়ার যায় খুলে। সালতারিখবিহীন অতীতের লীন হয়ে যাওয়া স্মৃতি থেকে ভেসে আসে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন দলাপাকানো শব্দ। সেই শব্দ আলোআঁধারির মাঝে চেতনার দ্বারে কড়া নেড়ে শরীরকে জাগিয়ে দেয় – তা দর্শক শুনতে পায়, আর পায় ছবির মুখ্যচরিত্র জেসিকা, শব্দের আসা যাওয়া যার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। হরর ছবির প্লটের মত ওই অস্বাভাবিক আওয়াজ হানা দেয় আচম্বিতে। জেসিকার রোগে ভোগা শীর্ণ শরীর, আর তার সাথে সাথে এই ফিল্মের শরীর, হয়ে ওঠে শব্দের যুগ্ম আধার, এই দুইয়ের মধ্যেই সেই ভোঁতা বাড়ি দেওয়ার মত জোরালো আওয়াজটা ঘুরপাক খায়, প্রতিধ্বনি তোলে। ছবির অন্যান্য মানুষ সেই প্রতিধ্বনির পরিধির ভিতরে থেকেও নেই, অনাহুত শব্দের উপদ্রব থেকে তারা মুক্ত। জেসিকা ছাড়া ছবিতে ঐ আধিভৌতিক শব্দের উপস্থিতি সরাসরি টের পায় কেবল দুজন; এক, হেরনান নামের একজন সাউন্ড ডিসাইনার, যে ফিল্মের সাউন্ড এফেক্টের আর্কাইভ ঘেঁটে বিভিন্ন স্যাম্পল জোগাড় করে, তাদের শব্দগ্রামের চাপানউতোর করে জেসিকার (এবং আমাদের) শোনা শব্দটার ডিজিটাল প্রতিরূপ তৈরি করেছে– অনেক চেষ্টার ফসল সেই অডিও ফাইলটা হেরনানের সাউন্ড সিস্টেমে অবিকল একই রকম শোনায়। একটু একটু করে শব্দের মাত্রাভেদ করে, তার ঘনত্ব, গাঢ়ত্ব, তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে কমিয়ে হেরনান জেসিকার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে সেই শব্দ। জেসিকা ও আমরা সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার সাক্ষী। কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখ রেখে কিবোর্ডের বোতাম টিপতে টিপতে ভোঁতা আঘাতের মত হাড়হিম করা শব্দটার কাছাকাছি চলে যায় হেরনান, ক্রমশ বাড়তে থাকা শব্দের অভিঘাতে আমাদের বুক ধড়াস করে ওঠে– শরীর শিউরে উঠে সাড়া দিয়ে ফেলে তাতে। এমন এক শব্দ, ছবির শেষ পর্বের আগে যার উৎসকে ছবির দৃশ্যপটে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না- ফিল্মের তাত্ত্বিক পরিভাষায় যাকে বলে অ্যাকুসমেতর– অশরীরী এই শব্দ থেকে থেকে হানা দেয় ছবির শরীরে- যেন আরেকটা শরীর কোথাও রয়েছে, পর্দার আড়ালে, যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, অথচ তার উপস্থিতি আঁচ করা যায় সর্বক্ষণ। লেখার শেষে এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হবে।

ছবি ৬

এর পরেই ছবির গল্পে একটা আচমকা মোড়বদল হয় – সাউন্ড ডিসাইনার হেরনান ছবির মাঝখানে হঠাৎ না-বলে-কয়ে উধাও হয়ে যায়–খোঁজ করতে গিয়ে জেসিকা দেখে যে শহর থেকে নামগন্ধ মুছে গেছে তার। হেরনানের সাথে শেষবারের মত বেরিয়ে জেসিকা গিয়েছিল শহরের বাজার এলাকায়; তার ফুলের গাছকে ব্যাক্টিরিয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এক বিশেষ ধরণের কোল্ড স্টোরেজ খুঁজছিল সে। শোরুমে তাকে একটি বিশেষ মডেল দেখিয়ে বলা হয়, যে এখানে গাছ রাখলে পোকামাকড়ের হাত থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত, কারণ এর বজ্র আঁটুনি দিয়ে হাওয়া গলার জো নেই। তার সাথে দোকানি জুড়ে দেয়, ‘এখানে সময় থমকে যায়’ (ছবি ৭)– সময়ের না-বদলানো, একটি মুহূর্তে থিতু হয়ে যাওয়া, এ যেন ঘড়ির কাঁটার নিয়মে যে সময়কে আমরা মাপতে শিখেছি তার ঠিক উল্টো মেরুতে অবস্থান। গোটা ছবিতেই এমন অনেক শট রয়েছে, যা দেখলে মনে হবে পরিচালক যেন সময়কে থমকে দিয়ে সিনেমাকে স্থিরচিত্রের কাছে নিয়ে যেতে চাইছেন। অবশ্যই ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা ও গাণিতিক নিয়মে গতিশীল যে সময়– ইস্কুলে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড দিয়ে যে সময় মাপতে শেখানো হয়– একাদিক্রমে আসা টুকরোটুকরো মুহূর্তের পরম্পরায় সাজানো সেই সময়ের ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করাই এই ছবির মুখ্য বিষয়– ‘স্লো সিনেমা’র রাজনৈতিক দর্শন অংশত সময়ের সাথে এই নতুন সম্পর্কস্থাপনের সাথে জড়িয়ে। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আমি বরং কথা বলব সময়ের ধারণা এবং তার সাথে সাথে স্মরণের প্রক্রিয়ার দিকে মন দিতে গিয়ে ছবির শরীরে যেসমস্ত বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, সেই নিয়ে।

ছবি ৭

ইতিহাসের গাছপাথর

We feel the pull in the land of a thousand guilts

And poured cement, lamented and assured

To the lights and towns below–The Smashing Pumpkins

মেমোরিয়া ছবির প্রথমাংশে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটা শহরের কিছু ল্যান্ডমার্ক বারবার ফিরে ফিরে আসে। অত্যাধুনিক ছিমছাম শহরের আকাশছোঁয়া ঘরবাড়ির মাঝখানে একচিলতে জমিতে অতীতের অক্ষয় গৌরব অথবা অগৌরবের চিহ্নস্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে স্প্যানিশ কনকিস্তাদোর, উপনিবেশের স্থাপক ও প্রশাসক বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষদের দৃপ্ত প্রতিকৃতি (ছবি ৭ ও ৮)। একদিকে সভ্য সুরম্য নগরীর উত্থানপর্বে শুভানুধ্যায়ী সাদা মানুষদের অনুগ্রহকে গরিমান্বিত করা, অন্যদিকে তাদের তত্ত্বাবধানে ঘটে যাওয়া অন্যায় জবরদখল, উৎপীড়ন ও গণহত্যার যন্ত্রণাময় স্মরণ – দুইই চালু রাখে সে’ সব মূর্তি। তাদের স্থানুর শরীরে থমকে আছে অতীত – খোদাই করা রয়েছে সনতারিখ, উপনিবেশ দখলে ও প্রজাপালনে তাদের ভূমিকা। পাথরের সাথে অতীত ও স্মৃতিকে জুড়ে দেওয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত এটা – ছবির শেষভাগে এই মোটিফটা বারবার ফিরে আসতে থাকবে, তবে একটু অন্য সুরে।

ছবি ৮

ছবি ৯

কিছুকাল পরে জেসিকা কলম্বিয়ার উপজাতি অধ্যুষিত জংলা পার্বত্য এলাকায় পাড়ি দেয়, যেখানে স্থানীয় মানুষ নাকি বহুযুগ ধরে পশ্চিমী আধুনিকতা, শিল্পসভ্যতা আর শহুরে পরিকাঠামোকে ঠেকিয়ে রেখেছে তাদের অলৌকিক শক্তির জোরে। সেখানে গিয়ে জেসিকা আরেকজন মানুষের সন্ধান পায়, যে নিজেকে হেরনান বলে পরিচয় দিলেও, তার আদবকায়দা, চেহারা চরিত্রের সাথে পুরোনো হেরনানের কোনো মিল নেই। এই লোকটি তার আশ্চর্য ক্ষমতাবলে মাটিতে পড়ে থাকা নামগোত্রহীন নুড়ি পাথরকে ছুঁয়ে তাদের বিস্মৃত অতীত, তাদের সংস্পর্শে আসা মানুষের গল্প, আর হিংসার পুরাকাহিনিকে স্মরণ করতে পারে- পাথর তার সাথে কথা বলে, তার মুখ দিয়ে গল্প বলে। এই পাথরের সাথে বোগোটার প্রস্তরমূ্র্তিগুলোর ফারাক রয়েছে: দুইই একধরণের স্মরণের ক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে, কিন্তু কনকিস্তাদরদের মূর্তিতে খোদাই করা সালতারিখ, তাদের গুণপনা, এ’সবই লিখিত ইতিহাস আর মহাফেজখানার ইতিহাসের প্রামাণ্যতার ওপর নির্ভরশীল। তারা সাম্রাজ্যের জয়পরাজয়ের গল্প বলে, স্থানীয় উপজাতিদের স্বদেশ হারানোর গল্প বলে, কিন্তু এক আরোপিত রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রকরণে- যে ভাষার শেকড় এদেশে নেই, তা আটলান্টিকের ওপার থেকে আমদানি করা হয়েছে। অন্য দিকে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা নুড়িকাঁকরের স্মৃতি কিন্তু সবার বোঝার জো নেই, তা কেবল হেরনানের আঙুলের স্পর্শেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। তাতে নিহিত অতীত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেছেন ‘মূক জনগণের ইতিহাস’, ঔপনিবেশিক ইতিহাস ও যাবতীয় গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের বাইরে গিয়ে তার ‘প্রতিস্মরণ’ যেন মুখর হয়ে ওঠে হেরনানের নিজস্ব বয়ানে; মহাফেজখানার নথিতে বর্ণিত সালতারিখ দিয়ে তার সত্যাসত্য বিচার করা যায় না, কেজো ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত যে লোকায়ত জীবনৈশ্বর্য, তার মায়াস্পর্শ মেখে ইতস্তত অকিঞ্চিতের মত পড়ে থাকে তারা।

এই আশ্চর্য ক্ষমতাবলেই হেরনান জেসিকার হাতে হাত রেখে তার চেতনায় নিত্য হানা দেওয়া শব্দটা শুনতে পায়, প্রথম হেরনান যেমন পেয়েছিল তার কম্পিউটারে, সফটওয়্যারের সাহায্যে। জেসিকার সাথে হেরনানের স্মৃতির আদানপ্রদান হয়, তাদের বিচ্ছিন্ন শরীরের মাঝে ছড়িয়ে থাকা শূণ্যস্থান জুড়ে যেন সত্তা আর স্মৃতির শিরাউপশিরা ছড়িয়ে অদৃশ্য জট পেকে যায়, দুজন দুজনের অতীতকে আর বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। অনন্ত সময়ের পারাবারে বসে বসে শরীরী ব্যবধান ঘুঁচিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হেরনান ও জেসিকা পেরিয়ে যায় অন্তর/বাহির, অতীত/বর্তমান, জীবন/মৃত্যু, সৃষ্টি/লয়, এমনকি পার্থিব/অপার্থিবের ভেদাভেদ।

এভাবে ছবিতে শরীর, শব্দ আর পাথরের মোটিফের বিন্যাসকে সাজিয়ে পড়লে মনে হয় গোটা ছবিটাই দ্বিখন্ডিত – জেসিকার শহর আর অরণ্যে শব্দের উৎস সন্ধানে পরিক্রমা তার দুটি ভিন্ন পর্যায়। আবার ভিন্ন নয়ও – একে অপরের পরিপূরক তারা, একটি অপরটির প্রতিসৃত (refracted) চেহারা। আখ্যানের এই দ্বিখণ্ডিত গড়ন আপিচাতপঙের ছবিতে নতুন নয়- তার সবচেয়ে জোরালো ব্যবহার রয়েছে ট্রপিকাল ম্যালাডি-তে (২০০৪), সেখানে ছবির মাঝবরাবর একটি গল্প শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হয়। তবে মেমোরিয়া র ক্ষেত্রে সেই খন্ডিত আখ্যান অন্যভাবে ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠছে।

সিনেমার স্মৃতি

Come doused in mud, soaked in bleach

As I want you to be

As a trend, as a friend

As an oldMemoria

–Nirvana

মেমোরিয়া-য় আধুনিক বোগোটা শহরের কংক্রিটের জমিনে যে অনতিক্রম্য ভাষার আড়াল ছিল অতীতের সাথে, অরণ্যে এসে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়- পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যায় তারা। এখানে স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ নেই, বরং তাকে খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃতিতে– জড়পদার্থ, উদ্ভিজ্জ ও মানুষের শরীরে। আপিচাতপং অবশ্যই একটি মানবোত্তর পৃথিবীর কল্পনা করছেন যা প্রগতিশীল মানুষের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের খোঁটায় বাঁধা নয়, মানুষের বাইরেও জীব ও জড়পদার্থের যে সম্ভাবনাময় জগৎ, যা মনুষ্যপ্রজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিকথার বহু আগে থেকে বিদ্যমান, সভ্যতার সেই বিস্মৃত অপরকে তিনি ছবি আর শব্দে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন – অন্তত এমনটাই মনে হবে। টিল্ডা সুইন্টনের কথা শিরোধার্য করলে মানতেই হয় যে মাতৃভূমি থেকে বহুদূর ভিনদেশি এক শহরে ঘুরে বেড়ানো, বিচ্ছিন্নতাবোধ আর অবসাদে ভোগা শ্বেতাঙ্গিনী জেসিকা তার আত্মার আত্মীয়দের খুঁজে পাবে শহর থেকে দূরে, কলম্বিয়ার অকৃত্রিম আরণ্য প্রদেশে, যা সাদা মানুষের সভ্যতার স্পর্শে এখনও মলিন হয়ে যায়নি, যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি এখনও পরস্পরে লীন। পৃথিবীতে আসন্ন প্রলয়ের আগে জগৎজোড়া না-মানুষের সংসারের সাথে যে সুরের বাঁধনে জড়িয়ে আছে হেরনান ও তার গ্রামের অন্যান্যরা, যাদের আধিদৈবিক অভিজ্ঞতাকে এক স্থানীয় ডাক্তার ‘হ্যালুসিনেশান’ বলে উড়িয়ে দেন, জেসিকা যেন তারই অংশ হয়ে ওঠে।

এ পর্যন্ত যা যা বলা হল, তার কিছুটা আপিচাতপঙের ছবিতে কম বেশি প্রত্যাশিত। কিন্তু একটা খটকা কি কোথাও থেকে যাচ্ছে না? পশ্চিম থেকে আসা জেসিকার এই একাত্মবোধ কোথাও কি পশ্চিমের দর্শকদের ইচ্ছেপূরণের সামিল হয়ে যাচ্ছে না, যা এখনও ঘটে চলা নিওকলোনিয়াল শোষণ, খনিজ সম্পদের খোঁজে নির্বিচারে আমাজনের জঙ্গল কাটা, স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্বাস্তু করে দেওয়া – এই সবকিছুকে পিছনে ঠেলে একটা কল্পিত একাত্মতার প্রলেপ দিয়ে ভুলিয়ে রাখে শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের বিবেকদংশন?

আপিচাতপং ধুরন্ধর শিল্পী। তিনি জানেন তাঁর ফিল্মের উদ্দীষ্ট দর্শক কারা, এবং সেই ফেস্টিভালের ‘সিরিয়াস আর্ট’-এর দর্শক তাঁর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে। ফেস্টিভাল সার্কিটের এলিট দর্শকের পক্ষে আর্থিকভাবে অধোন্নত দেশ থেকে উঠে আসা ছবিকে সমর্থন করার নিগূঢ় রাজনৈতিক তাৎপর্য কী হতে পারে, সেও তাঁর ভালো করেই জানা। আপিচাতপং ও তাঁর সতীর্থদের তৈরি ছবিতে তাইওয়ান, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ঘটে চলা মিলিটারি শাসন ও হিংসার দিকে যে চোরাগোপ্তা দৃষ্টিপাত অহোরহ করা হয়, তাতে নিঃসন্দেহে আধুনিক গণতন্ত্রের পক্ষে একটা সম্মতি গড়ে ওঠে, লিবারাল দর্শক আর সমালোচকেরাও সহজেই ছবির মধ্যে লুকিয়ে থাখঅ বিরোধিতাকে সায় দিতে পারে। না চাইতেই ছবিগুলি শ্বেতাঙ্গ দর্শককে তৃতীয় বিশ্বের সামরিক শাসনের সমালোচনা করার সুযোগ দিয়ে নৈতিকতার উচ্চাসনে বসায়, তার সাথে জোগায় একধরণের চোরা আত্মতৃপ্তি। এই আত্মতৃপ্তি না জোগালে ফেস্টিভাল সার্কিটে তাদের যে অভাবনীয় সাফল্য আজ প্রায় কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে, তা আদপেই সম্ভব হত কিনা বলা মুশকিল। ফরাসি ফিল্ম তাত্ত্বিক জাক রঁসিয়ের-এর ভাষা ধার করে বলতে হয়, যে ফেস্টিভাল সার্কিটে স্লো সিনেমার একটি ‘fable’ গড়ে উঠেছে- অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের পরিচালক স্লো সিনেমা বানালে তার রাজনৈতিক অভিনিবেশ কী হবে, সে নিয়ে একধরণের প্রত্যাশা এবং ধাঁচা মোটামুটি দানা বেঁধেছে। এমতাবস্থায় একজন রাজনীতিসচেতন অভিজ্ঞ শিল্পী, যিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে সব ধরণের কনসিউমারিস্ট প্রত্যাশার বিরোধিতা করতে চান, তাঁর কী করণীয়?

আপিচাতপং একটি দিশা দেখিয়েছেন। ছবির একদম শেষে তিনি পর্দায় এনে ফেলেছেন একটা আস্ত স্পেসশিপ, জানিয়েছেন যে তার লঞ্চ করার ধপ্ ধপ্ শব্দই জেসিকা বারবার শুনতে পেত (ছবি ৯)। এই শটটি আশ্চর্যরকমের কিম্ভুত, ইংরেজিতে যাকে বলে বেশ bizarre। বাকি ছবি জুড়ে প্রায় প্রতিটা শটে পরিচালক ও তাঁর সহযোগীরা সযত্নে যে রহস্যের খাসমহল গড়ে তুলেছিলেন, তার সাথে এর প্রায় কোনো সাযুজ্য নেই। আপিচাতপং কোনো প্রকার আধিদৈবিক দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতার ধার না ধেরে একেবারে বাজারচলতি সায়েন্স ফিকশানের ট্রোপ টেনে এনে ফেলেন, ফলে একটু আগে সিরিয়াস আর্ট আর স্লো সিনেমার যে রাজনীতির অঙ্কের কথা বলা হল- তা পুরোপুরি বানচাল হয়ে যায়। যে ধরণের অস্পষ্ট, অমীমাংসিত উপসংহার পেলে তথাকথিত সিরিয়াস আর্ট সিনেমার দর্শক সন্তুষ্ট হন, তার পরিবর্তে আপিচাতপং খুব জোর দিয়েই রহস্যের আপাত-সমাধান করে দেন একেবারে গোদা গোদা অক্ষরে, কোনো ধোঁয়াশা না রেখে। দেখা যায়– যে শব্দটি এতক্ষণ জেসিকার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল, তা আদতে একটি এলিয়েন স্পেসশিপের লঞ্চ করার শব্দ। একটি লং শটে দেখা যায় স্পেসশিপটিকে উড়ান নিতে, বারবার ধপ্ ধপ্ শব্দ করে শেষমেশ পৃথিবীর মাটি ছেড়ে সেটি শূণ্যে ওঠে, তারপর বাতাসে সজোরে ধাক্কা মেরে তীরবেগে উড়ে যায় মহাকাশের দিকে। তার পিছনে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে রয়ে যাওয়া একটি উপবৃত্তাকার বাষ্পীয় কুন্ডলী ক্রমশ ফিকে হতে থাকে, কিছুক্ষণ পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ছবি ১০

দর্শকের প্রত্যাশা অনুযায়ী জেসিকার অনুসন্ধানের একটি যাত্রাপথ রচনা করা হয়েছে ছবির আদ্যন্ত, কিন্তু তার সাথে সাথে তাকে নিয়ে রগড়ও কম করা হয়নি, যদিও সেই রসিকতা খুবই নিম্নগ্রামের, ঠারে ঠারে, তাকে সোচ্চারে জাহির করার বিশেষ কোনো চেষ্টা নেই। যেমন ধরা যাক আর্ট একজিবিশানে কিউরেটরদের নজর এড়িয়ে জেসিকা যখন ফোনের ক্যামেরায় পেন্টিঙের ছবি তোলে, তখন হঠাৎই তার মাথার ওপর একটা আলো দপ দপ করে উঠে নিভে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে অপ্রস্তুত হয়ে যায়- যেন কোনো অদৃশ্য চোখ তার ওপর নজর রাখছিল। দৃশ্যটি যেমন অস্বস্তিকরভাবে সার্ভেলেন্সের কথা মনে করায়, তেমনি মৃদু হাস্যরসও লেগে থাকে তাতে। একই জিনিস মনে হয় একটা নিরীহ কুকুরকে পিছু পিছু আসতে দেখে জেসিকার ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে, বা চোখ খুলে ঘুমোতে যাওয়া (নাকি মৃত) হেরনানের ওপর দীর্ঘ স্ট্যাটিক শটে। গোটা ছবিতেই সাবলিমিটি, হরর, সিরিয়াসনেস, এই সবের ওপর একটা পাতলা রসিকতার পরত রয়েছে, যা প্রত্যাশিত ভারিক্কি মেজাজের সাথে যায় না, বরং মাঝে মাঝেই তাতে হাসির হুল ফুটিয়ে দেয়, বা অস্বস্তিতে ফেলে, আর এই চাপানউতোর তুঙ্গপর্যায়ে পৌঁছয় ছবির শেষে এলিয়েন স্পেসশিপের শটে।

ছবির শেষে যে এলিয়েন স্পেসশিপটিকে উড়ান নিতে দেখা যায়, তা আশ্চর্যভাবে মনে করায় ষাট-সত্তরের দশকে জনপ্রিয় হওয়া এরিক ফন দানিকেনের গাঁজাখুরি থিওরি। দানিকেন দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যান্য মহাদেশের প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি আর মিথের এক বিটকেল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল এই, যে মানুষের আসল সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে ভিনগ্রহ থেকে আসা উন্নততর প্রাণী, মানুষ জাতিধর্মকৌমনির্বিশেষে নিজেদের মত করে সেই ভিনগ্রহীদেরকে দেবদবী হিসেবে পুজো করে আসছে, আর তাদের তর্পণ করার জন্য আদিম যুগে নির্মাণ করা হয়েছিল প্রকান্ড সব স্থাপত্য, যেমন মিশরের পিরামিড, ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ, ইস্টার আইল্যান্ডের পাথুরে মূর্তি ইত্যাদি। এমনকি বাইবেল ও রামায়ণের মত বিভিন্ন আদিগ্রন্থ ও মহাকাব্যেও নাকি এসব নভোচারী দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে (পুষ্পক রথ হল গ্রহচারীদের স্পেসশিপ)। এই উদ্ভট তত্ত্ব যে আগাগোড়া গোঁজামিলে ভরা সেটা প্রমাণ করতে বিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মোটেই বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু গ্রহান্তরের এমন প্রাণীও রয়েছে যারা প্রযুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে অতি উন্নত এবং মানুষ জন্মসূত্রে সেই ভিনগ্রহীদের লতায় পাতায় সম্বন্ধী – মহাকাশ অভিযানের প্রথম যুগে এ কথাটা সাগ্রহে মেনে নিয়েছিল অনেকেই, দানিকেনের লেখা বইগুলোর কাটতিও হয়েছিল ভালো। বোধহয় ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে পশ্চিমি দুনিয়া আর ইস্টার্ন ব্লকের টানাপোড়েনে অতিষ্ঠ মানুষের কাছে এই বিকল্প সলিডারিটির কল্পনা অনেক মনোরম ছিল। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে হতে, তার সাথে পপুলার সাহিত্য ও সিনেমার মাধ্যমে সেই তত্ত্ব ছড়িয়ে গিয়েছিল প্রথম বিশ্বের বাইরে। সত্যজিৎ রায় প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজের একটি গল্পে দানিকেনের তত্ত্বকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছিলেন। সম্প্রতি রিডলি স্কটের প্রমিথিউস (২০১২-১৭) আর লুকাস/ স্পিলবার্গের ইন্ডিয়ানা জোনস সিরিসেও (২০০৮-এর ছবি দা কিংডম অফ দা ক্রিস্টাল স্কালে) তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। পাঠকের আরো মনে পড়বে, যে ওই একই সময়ে জনসংস্কৃতিতে প্যারাসাইকোলজি, সাইকোকাইনেসিস, টেলিপ্যাথি, পাইরোকাইনেসিস প্রভৃতি নিয়ে আগ্রহ মাথা চাড়া দিয়েছিল। স্টিফেন কিঙের ফায়ারস্টার্টার (১৯৮০) জাতীয় উপন্যাস, সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা (১৯৭৪), ব্রায়ান ডে পালমার ক্যারি (১৯৭৬), দা ফিউরি (১৯৭৮), এমনকি তারকভস্কির স্টকার (১৯৭৯)-এর মত উচ্চমার্গের ছবিতেও এই কল্পনার ছাপ রয়েছে।

আপিচাতপঙের ছবির শেষ ভাগে দক্ষিণ আমেরিকার পটভূমিতে একটি উড়ুক্কু স্পেসশিপ দেখানো মাত্র এই সব আজগুবি কল্পনাগুলো ফিরে আসে। তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আপিচাতপং শুধু যে সিনেফিল-সুলভ ট্রিবিউট দিচ্ছেন তাই নয় (যেমন তিনি আঙ্কল বুনমি… (২০১০)-তে করেছেন, টেলিভিশান শো আর কমিক্স থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে), তার সাথে সাথে স্লো সিনেমার সিরিয়াস দর্শকদের টগবগে প্রত্যাশায় খানিকটা ঠান্ডাজলও ঢেলে দিচ্ছেন। এককালে যা কলোনি ছিল, পশ্চিম থেকে আসা খ্রিস্টান মিশনারি, অর্থলোভী কনকিস্তাদরদের হাতে যেখানকার ভূমিজদের নিপীড়নের সূত্রপাত- যা এখনও নানা চেহারায় বিদ্যমান- সে’ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে সাদা মানুষ তথা জেসিকার আত্মানুসন্ধান– তার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আকুল প্রচেষ্টার কোনো সন্তোষজনক ভাবগম্ভীর নিষ্পত্তি তো এখানে করা হয়ই নি, উপরন্তু সেই প্রচেষ্টাকে অবলীলায় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করাকেই যেন একধাক্কায় প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ঐ বিলম্বিত পাঞ্চলাইনে।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই আবার ফিরে আসতে হয় শব্দে। মিশেল শিয়ঁ – যাকে অশরীরী অদৃশ্য শব্দ (বা অ্যাকুসমেতর)-এর অগ্রগণ্য তাত্ত্বিক বলা হয় – তাঁর মতে, এই ধরণের শব্দ যে শরীর থেকে উৎসারিত হয়, তা ছবির সিংহভাগ জুড়ে থাকে পর্দার আড়ালে – ফলে দর্শকের কল্পনাশক্তি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। সাধারণত ছবির শেষেই বোঝা যায়, ঠিক কোথা থেকে শব্দটি আসছিল, অথবা কোন অদৃশ্য ব্যক্তির কন্ঠস্বর এতক্ষণ কানে আসছিল। যখনই শব্দের উৎসটি সমক্ষে আসে, তৎক্ষণাৎ যেটা হয়, তাকে শিয়ঁ বলছেন- loss of imagined power. দর্শকের মানসচক্ষুতে এতক্ষণ ঐ অশরীরী শব্দ যে ব্যাপক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এসেছিল, তা মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। যে অজ্ঞতার আঁধারে বসে আমরা অদৃশ্য শব্দকে ভয় ও সম্ভ্রম করছিলাম, পর্দায় শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব ফুটে ওঠা মাত্র সেটা ঘুঁচে যায় – তার পরিবর্তে আসে নিশ্চিন্তি, সব জেনে যাওয়ার জন্য দারুণ আত্মপ্রত্যয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মেমোরিয়াতে শব্দের কবর খুঁড়তে গিয়ে উঠে আসে শুধুই অন্য শরীরের ছবি, যা কোনো অর্থ, তাৎপর্য, বা দ্যোতনা দিয়ে জ্ঞানের ফাঁকফোঁকড়গুলোকে বুজিয়ে দেয় না। বরং খুলে দেয় অন্য স্মৃতির ভাঁড়ার। জেসিকা আর হেরনান যেমন পরস্পরের শরীর ছুঁয়ে তাদের স্মৃতি ও অসুখ – দুইই চারিয়ে দেয় অন্যের মধ্যে…আপিচাতপঙের ছবির মধ্যে ঐ মহাকাশযানও তেমনই আমাদের নিয়ে যায় এক লুকোনো স্মৃতির ভুবনে, যা শুধুই সিনেমার। সেখানে জেসিকার অসুখের কোনো নিরাময় নেই, নেই তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। এই সব প্রশ্নকে তুড়ি মেরে, ছবির শেষে পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ে এক আদর্শায়িত সিনেমার ভুবন, সে আবিষ্ট করে ফেলে দর্শকের শরীর ও মন…সেই ভুবনে পড়ে থাকে কেবল শিল্পী আর দর্শক, এবং সেখানেই অন্তরঙ্গ আদান প্রদান চলে সিনেমার স্মৃতি ও স্মৃতির সিনেমার মধ্যে। -

আড্ডায় ওয়েস্টার্নঃ সঙ্গে অরূপরতন সমাজদার (পর্ব ১)

সোনার কেল্লা উপন্যাসে থর মরুভূমির বুক চিরে রামদেওরার ট্রেন যখন সদর্পে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করে ছুটে যাচ্ছিল, তখন তোপসের মনে হয়েছিল – “এমন অদ্ভুত ট্রেন একমাত্র হলিউডের ‘ওয়েস্টার্ন’ ছবিতেই দেখেছি, এ দেশে কোনওদিন দেখিনি, দেখব ভাবিওনি।” সোনার কেল্লা ছবিতে যখন ওই বিশেষ দৃশ্যটি দেখানো হয়, তখন আমরা যারা হলিউড ছবির পোকা – তাদেরও কল্পনায় ভারতবর্ষের রাজস্থান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা একাকার হয়ে যায়। হলুদ মরুপ্রান্তরের ওপর বিস্তৃত নীল আকাশ, তার ওপর কালো ধোঁয়া উগরে দিয়ে সবেগে এগিয়ে আসছে কালো রেলগাড়ি, আর উটে চড়ে তার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু। এখানে উটের জায়গায় ঘোড়া বসিয়ে দিলে গড়পড়তা একটি ওয়েস্টার্নের থেকে একে আলাদা করার আর কোনো উপায়ই থাকত না। এরকম দৃশ্য আরো অনেক অনেক ছবিতে আমরা পাই, এবং ওয়েস্টার্নের আইকনোগ্রাফির সাথে কিছু মিল থাকার জন্য খুব সহজেই তারা আমাদের মনে দাগ কেটে যায়।

কিন্তু ওয়েস্টার্ন মানেই তো কেবল তার আইকনোগ্রাফি নয়। রেলগাড়ি, ধূ ধূ প্রান্তর আর ঘোড়া ছোটানো কাউবয় থাকলে আমাদের মাথায় ওয়েস্টার্ন নামক আইডিয়াটি ভেসে ওঠে বটে, কিন্তু শুধু সেটুকু দিয়ে তো ওয়েস্টার্ন ফিল্ম-কে বোঝা যায় না। ওয়েস্টার্ন ফিল্ম বলতে আমরা মূলত বুঝি ফিল্মের বিশেষ এক ধরণের ঘরানা বা ‘জঁর’, যা মূলত সিনেমার ইতিহাসের একদম সূচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে শুধুমাত্র সিনেমার ইতিহাসই নয়, ওয়েস্টার্ন ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোটা একটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার নির্মাণের ইতিহাস।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপিয়ানরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে উপনিবেশ গড়তে শুরু করে, আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতোই এখানেও ক্রমাগত হিংস্রতা এবং গণহত্যা ছিল উপনিবেশ নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। আমেরিকার মাটিতে বসবাসকারী আদি বাসিন্দারা, সাদা চামড়ার সাহেবরা যাঁদের নাম দিয়েছিলেন রেড ইন্ডিয়ান, তাঁদের নিজেদের মাটি থেকে হটিয়ে দিয়ে ক্রমশ সাদা চামড়ার ‘সভ্যতা’র পত্তনের ইতিহাসকেই ‘মিথ’ আকারে দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ করে এসেছে ওয়েস্টার্ন জঁর, যার মধ্যে রয়েছে, গান-গল্প-উপন্যাস-ছবি। আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তের এই রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর, যেখানে নিয়মকানুনহীন এক ‘অসভ্য’ পরিসরকে ‘সভ্য’ করতে চলেছে সাদা চামড়ার সাহেবের দল – ওয়েস্টার্নের মিথ নির্মাণের মূল উপকরণ এটাই। পাথুরে জমিতে গজিয়ে ওঠা সেই শহরের বিচিত্র অধিবাসীদের (যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র কাউবয়, শেরিফ, মার্শাল) জীবনযাপনে প্রকৃতির রুক্ষতা ছাড়াও বাধা হিসেবে ছিল দুই গোত্রের মানুষ – আইনের শাসন মানতে না চাওয়া আউটল (outlaw) এবং অবশ্যই ‘রেড ইন্ডিয়ান’, অর্থাৎ আদিবাসী মানুষেরা। ওয়েস্টার্ন-ফিল্ম এই পরিসরে নির্মিত হওয়া মিথের নানান বিচিত্র গল্প বলে, যেখানে প্রথম যুগের নির্দ্বিধায় রাষ্ট্রনির্মাণ প্রক্রিয়া উদযাপনকারী ছবি থেকে শুরু করে ক্রমশ ধূসর, অন্ধকারাচ্ছন্ন, হিংস্র (যাকে পরবর্তীকালে রিভিশনিস্ট ওয়েস্টার্ন বলা হয়) হয়ে ওঠা ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

ওয়েস্টার্ন ফিল্মের এই ইতিহাসেরই হদিশ পেতে চেয়েছিল কাউন্টার শট, তাই আমরা গিয়েছিলাম শ্রী অরূপরতন সমাজদারের কাছে। কলকাতায় বাস করে যাঁরা দেশবিদেশের সিনেমা নিয়ে, বিশেষত জঁর ফিল্ম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে চর্চা করছেন, অরূপরতন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির। এককালে তিনি একটি ওয়েব পোর্টালে নিয়মিত চলচ্চিত্র সমালোচনা করতেন; বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রবিদ্যা বিষয়ের গবেষক এবং ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটিতে একই বিষয়ের অধ্যাপক। সোশাল মিডিয়াতেও অবরে-সবরে তাঁর কিছু লেখা আমরা পাই, যার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে ওয়েস্টার্ন নিয়ে তাঁর চমৎকার কিছু অবসার্ভেশন। সেই লেখালিখির সূত্র ধরেই ওয়েস্টার্ন জঁর নিয়ে আমাদের এই আলোচনা এগিয়েছে, যার প্রথম পর্ব প্রকাশিত হল এই অংশে।

সায়ন্তনঃ অরূপদা, আমরা আলোচনাটা যদি শুরু করি এইভাবে, যে আমাদের, মানে বাঙালিদের মুখ্যত আমেরিকা নিয়ে সাধারণ ধ্যানধারণার জায়গাটা ঐ মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ –

অরূপরতনঃ হ্যাঁ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুব খারাপ, তাই মার্কিনি সবকিছু খুব খারাপ, তাই মার্কিনি কিছু আমরা দেখিও না, জানিও না – একটা আত্মশ্লাঘা। আমরা এটাই সাধারণত ভেবে নিয়ে খুব খুশি থাকি।

সায়ন্তনঃ আমরা যেহেতু ওয়েস্টার্ন নিয়ে কথা বলতে চলেছি, যেখানে ওয়েস্টার্ন জঁরের ভিত্তিটাই তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামক নেশন-স্টেট নির্মাণের গল্প। তাই সেই গল্পের মতোই, ওয়েস্টার্নের প্রাথমিক প্রেক্ষিতটাই, যাকে বলে ‘পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট’, সেটাও তো একটা বড় সমস্যা – যে কারণে শুরুর দিকে আমারও ছবিগুলোর সঙ্গে এনগেজ করতে সমস্যা হত।

অরূপরতনঃ হ্যাঁ, এখন তো অবধারিত ভাবেই খারাপ লাগারই কথা।

সায়ন্তনঃ আর তার কারণটা তো ভুলও নয় – কিন্তু তার মধ্যেও যে নুয়ান্সটা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি …

অরূপরতনঃ দেখ, নুয়ান্স থাকতেই হবে তা তো নয়। প্রথমত আমার কথা হচ্ছে যে একটা ফিল্ম তো খুব ভালো ভাবে তৈরী। যেমন ধর, পিকাসোর ছবিটা তো খুব ভালো। এবার এইখান থেকে গোটা বিষয়টা সেই শিল্পী-শিল্প তর্কের দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সেটার মধ্যে আমরা আপাতত ঢুকছি না, কিন্তু দ্বিতীয় একটা পয়েন্ট আছে। আমি যে ছবিটা দেখছি, সেটার সঙ্গে আমাকে যে সবসময় ইডিওলজিক্যালি সহমত হয়েই থাকতে হবে, সেই কনসেনশাসের জায়গা থেকেই যে সবসময় একটা ছবি দেখবো বা বই পড়বো বা একটা সিম্ফনি শুনবো – এরকম ভাবে তো শিল্পের সঙ্গে এনগেজমেন্ট কাজ করে না। আমি যেটা বলতে চাইছি, আমেরিকাকে বুঝতে গেলে, ওয়েস্টার্ন বোঝাটা প্রায় বাধ্যতামূলক। এটা প্রায় হলপ করে বলা যায়, ওয়েস্টার্ন না বুঝলে আমেরিকা বিষয়টা বোঝা যায় না। আর এটা আমিও বলছি না – আমার থেকে অনেক জ্ঞানী লোকেরা বেশ সিরিয়াসলি বলে গেছেন, যার সাথে আমি সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি। বিশেষ করে, আমরা যে এই পোস্ট-গ্লোবাল, নিও-লিবারাল কন্ডিশনে আছি, সেখানে সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির কেন্দ্রবিন্দু আমেরিকা। আর সেই সূত্রে আমেরিকা প্রায় সারা পৃথিবীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর সচ্ছন্দে ছড়ি ঘোরাতে পারে। এই অবস্থায় আমেরিকাকে না বোঝাটা খানিকটা বালিতে মুখ গুঁজে থাকার মতন। সেটা ভালো লাগুক বা খারাপ লাগুক – এমনকি আমরা যদি প্রতিবাদ মিছিলও বের করি, কেন আমেরিকা সিরিয়ায় বোমা ফেলছে – তখনও কিন্তু আমাদের আমেরিকাকে বুঝতে হবে। আমেরিকা কেন সিরিয়ায় বোমা ফেলছে আর অর্জুন সিং কেন ব্যারাকপুরে বোমা ফেলছে – এই দুটো কিন্তু কখনোই এক জিনিস না। বোমা ফেলা খুব খারাপ তাই আমরা সবটারই একই সূত্রে প্রতিবাদ করবো – এই যুক্তিতে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা যায় না। তাই সমকালীন সময়ে, আমার মতে যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের দায়বদ্ধতা আছে আমেরিকাকে বোঝা, সেই কাজটা করতে গেলে কয়েকটা ফান্ডামেন্টাল জায়গা আছে যেগুলো দেখতে হয় – তার মধ্যে একটা অবশ্যই ওয়েস্টার্ন।

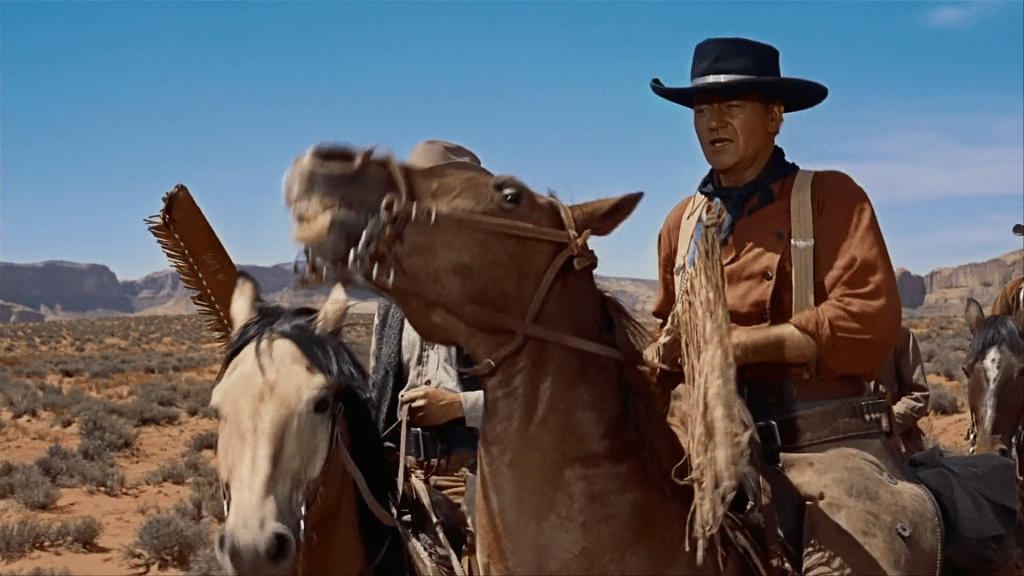

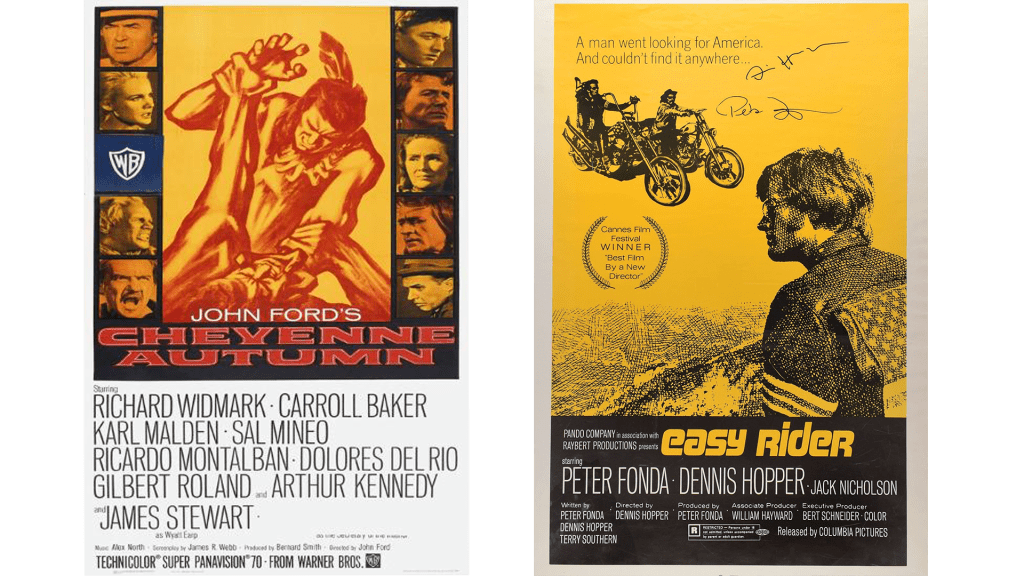

সায়ন্তনঃ অবশ্যই। আমরা তো আলোচনা শুরু করছি প্রথমদিকের ওয়েস্টার্ন নিয়ে, যেখানে আক্ষরিক অর্থেই নেশন-স্টেট নির্মাণের বীরগাথাকে উদযাপন করা হচ্ছে, অর্থাৎ সাদা চামড়ার মানুষ কীভাবে নেটিভ আমেরিকানদের হটিয়ে ‘সভ্যতা’ পত্তন করছে। কিন্তু এর মধ্যেও, তুমি একবার কথা প্রসঙ্গে বোধহয় বলেছিলে, জন ফোর্ডের একদম প্রথম দিককার কিছু ছবি – স্টেজকোচ (১৯৩৯)-এর সময়কার – এরকম কিছু জায়গা আছে যে কোনো কোনো শটে মূল অ্যাকশন-টা হয়ে গেছে, সেখানে নেটিভ আমেরিকান কেউ, সে শুধু তাকিয়ে বসে আছে।

অরূপরতনঃ মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইন (১৯৪৬)…

সায়ন্তনঃ হ্যাঁ ঠিক। আমি যেটা ভাবছিলাম, জন ফোর্ডের পরের দিকের ওয়েস্টার্ন ছবিতে, শায়ান অটাম (১৯৬৪) জাতীয় ছবি ধরো, যেখানে উনি স্পষ্টভাবে অ্যান্টি-কলোনিয়াল, অ্যান্টি-হোয়াইট একটা অবস্থান নিচ্ছেন, যেটা ওঁর প্রথমদিকের ছবির মতাদর্শের একেবারে বিপরীতে। কিন্তু প্রথমদিকের ছবি গুলো – যেখানে এই তথাকথিত ‘পলিটিক্যালি কারেক্ট’ আদর্শগত অবস্থানটা নেই, সেগুলো বোধহয় আমাদের কাছে আরও আগ্রহের – সেইরকম ছবিতে, যেখানে মূলত রাষ্ট্রনির্মাণের বীরত্বের কথাই বলা হয়, সেখানেও যখন এরকম নেটিভ আমেরিকান কেউ চুপচাপ চেয়ে বসে থাকে, তাকে ঠিক কীভাবে পড়া যায় বলে তোমার মনে হয়?

অরূপরতনঃ প্রথমত তো সেই চিরাচরিত প্রশ্নটা করাই যায় – জন ফোর্ড কি এটা ভেবে বানিয়েছিলেন? এই ধরণের প্রশ্ন আমরা এত এত শুনেছি, নিজেরাও হয়তো ছোটবেলায় করেছি – এই অথর এবং অথোরিয়াল ইণ্টেনশনের প্রসঙ্গটা নিয়ে এখন কথা বলা অসম্ভব। সেটা হয়তো ফোর্ড বেঁচে থাকলে ওঁকে জিজ্ঞেস করা যেত, এবং উনি সাধারণত যে ধরণের উত্তর দিতেন, তাতে এরকম প্রশ্ন করলে প্রায় লাথি মেরে বোধহয় বের করে দিতেন! এমনিতে ওঁর সাক্ষাৎকারে যা দেখা যায়, উনি মার্টিন স্করসেসে, পিটার বোগদানোভিচ বা স্পিলবার্গের প্রশ্নের পরে এমন এমন সব উত্তর দিয়েছেন, সেখানে আমার ধারণা উনি সায়ন্তন বা অরূপরতন – এঁদের খুব একটা পাত্তা দিতেন না! ফলে এর তো কোনো সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নয়, তাই ইন্টেনশনালিটির প্রশ্নে যাওয়ার মনে হয় খুব একটা মানে হয় না।

পিটার বোগদানোভিচ-কে উত্তর দেওয়ার (বা না দেওয়ার) সময় জন ফোর্ড এইবার, বাকিটা হচ্ছে ছবিটাকে ভালোমতো পড়া। এই পড়ার প্রক্রিয়াটা তো সবসময়ই ইডিওলজি দ্বারা প্রভাবিত, অর্থাৎ আমি কোন জায়গা থেকে পড়ছি, কী পড়ছি – সেটা। এটা তো হেগেলিয়ান একটা জগৎ নয়, যেখানে সবকিছুই লেখা আছে, আর তোমার কাজ হল স্রেফ দেখে দেখে পড়ে ফেলা। এটা এতটা প্যাসিভ বিষয় নয়। এখানে পড়া বা রিডিং মানে হচ্ছে, দেরিদা যাকে পরবর্তীকালে বলেছেন কনজিওরিং, তাঁর স্পেকটার্স অফ মার্ক্স বইতে। তুমি আসলে একটা ভূত তৈরি করছ। একটা অবয়বহীন জিনিস আছে- তোমার রিডিঙের ফলে সেটা একটা অবয়ব ধারণ করে – বিষয়টা এভাবে একটু ভাবা যাক। ঠিক যেমন ভূত হন্ট করে – তেমনই মিনিং-টিনিং ইত্যাদি টেক্সটকে হন্ট করে বেড়াচ্ছে। তোমার কাজ হচ্ছে এক্সরসিস্টের মত তাকে কনজিওর করা – একটা অবয়ব দেওয়া। ঠিক যেমন হ্যামলেট নাটকের প্রহরী বাবাকে প্রথম দেখতে পেল, তারপর খবর দিল হোরেশিওকে। তারপর এরা সবাই মিলে গেল, হ্যামলেট বলল, দেখা দাও, কথা বলে ওঠো। বাবা/রাজা তখন শিরস্ত্রাণের মধ্যে থেকে কথা বলে উঠলেন। ভাইসার আছে, শিরস্ত্রাণ-বর্ম, ঢাল তলোয়ার সবই আছে, অথচ রাজাকে দেখা যাচ্ছে না, তিনি অদৃশ্য। কথা বলিয়ে দেওয়ার কারণেই রাজার উপস্থিতি তৈরি হচ্ছে। রিডিং তো এরকমই একটা প্রক্রিয়া। অর্থ আছে আর সেটা পড়ে ফেললাম- ব্যাপারটা এত সরল নয়। ফলে সেই জায়গা থেকে ইমেজ সাউন্ড ন্যারেশন ইত্যাদি, একটা ছবির ফর্ম- এসব দেখে আমরা কী বুঝছি, কী জানছি, কী দেখতে চাইছি- অর্থাৎ, কী ভাবে পড়ছি – এটাই মোদ্দা কথা।

জাঁক দেরিদার লেখা স্পেক্টার্স অফ মার্ক্স বইয়ের মূল ফরাসী প্রচ্ছদ এই বিষয়টা মাথায় রেখে যদি মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইনের জায়গাটা ভাবা যায়… দুটো দৃশ্যের কথা ধরা যাক। একটি দৃশ্য ছবির মুখ্য চরিত্র, অর্থাৎ ওয়াইট আর্প আর তার ভাইদের নিয়ে, অন্যটি ফিল্মের নামকরণ যার নামে সেই ক্লেমেন্টাইন কার্টারকে নিয়ে। ক্লেমেন্টাইন কার্টার তার প্রেমিক, ডক হলিডের সন্ধানে এসেছে সুদূর ইস্ট থেকে, স্টেজকোচে চেপে। শটটা নেওয়া হচ্ছে বারান্দা থেকে, তাতে রাস্তাঘাট ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। স্টেজকোচটা ফ্রেমের বাঁ দিক দিয়ে ঢোকে, তারপর থমকে দাঁড়ায়। ক্লেমেন্টাইন স্টেজকোচ থেকে নামে, কিছু কথোপকথন হয় ওয়াইট আর্পের সঙ্গে – এগুলো আমরা ফোরগ্রাউন্ড এবং মিডগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি। এখানে লক্ষ্য করবে, নায়ক নায়িকার পিছন দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে তিনজন ইন্ডিয়ান ঘোড়ায় চড়ে হেঁটে চলে যায়। এখানে ক্লেমেন্টাইন কার্টার ক্যামেরার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে, ইন্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারদের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে –

মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইন-র সংশ্লিষ্ট দৃশ্য – মিডগ্রাউন্ডে ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান সওয়ারি সায়ন্তন: ফোর্ডের স্টেজকোচ ছবিতেও এরকম একটা দৃশ্য ছিল, যতদূর মনে পড়ছে…

অরূপরতন: স্টেজকোচে একটু অন্যরকম ব্যাপার ছিল- ছবির শুরুর দিকে একটা দৃশ্যে একজন ইন্ডিয়ানের ক্লোস আপ দেখা যায়, এবং এটাই স্টেজকোচ ছবির প্রথম আইসোলেটেড ক্লোস আপ। মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইনের আরেকটি দৃশ্যে, যেখানে গল্পটা একটা স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছে, যখন ওয়াইট আর্প শেরিফ হয়ে বসেছে, এর ঠিক পরের সিকোয়েন্সে একটা শট আছে, যেখানে ওয়াইট আর্প (হেনরি ফন্ডা) এবং তার দুই ভাই ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যায় – এরা হেঁটে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই, তাদের একদম পিছন পিছন দু’জন ক্যারেকটার ঢোকে – দু’জন ইন্ডিয়ান।

স্টেজকোচ ছবির প্রথম ক্লোজ আপ

দুজন ইন্ডিয়ান ফ্রেমে বসে আছেন এটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা দিক হল ফোর্ডের নিজস্ব স্টাইল, যেখানে চরিত্রের মত ল্যান্ডস্কেপও সমান গুরুত্ব পেয়ে যায়। অর্থাৎ যাকে চরিত্র-নির্ভর আখ্যান বলে, যেখানে চরিত্রের দৃষ্টি অনুসরণ করে কাট হয়, বা সে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে গেলে কাট হয়- সেই গতে বাঁধা ছকে ফোর্ড হয়তো যাচ্ছেন না। আমরা নেহাত ফোর্ডের সিনেমার হিস্টোরিকাল-ইডিওলজিকাল রিডিং করতে চাইছি বলে এই দুটো দৃশ্য নিয়ে কথা বললাম। হয়তো অন্য কোনো জায়গায় দেখব যে সেখানে ইন্ডিয়ান নেই, এতদসত্ত্বেও ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে চরিত্র ছাড়াও অন্য ডিটেলের দিকে নজর যাচ্ছে।

সায়ন্তন: আবার কোথাও কোথাও দেখব যে ঠিক চরিত্রের অ্যাকশনের ওপর নির্ভর করেই কাট হচ্ছে।

অরূপরতন: এখানে দেখতে হবে যে কাটটা ছবির ঠিক কোন মুহূর্তে হচ্ছে। ধরা যাক স্টেজকোচ ছবির শেষে যখন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে দ্বৈরথ হয়, তখন তো আর সময় নিয়ে নিয়ে আন্তোনিওনির মত কাট হচ্ছে না, যেমনটা আমাদের এখানকার ইন্ডি পরিচালকরা করে থাকেন। তাছাড়া আমরা ভালোভাবেই জানি যে জন ফোর্ড ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন, তিনি কখনওই ওয়েস্টের ইতিহাস আর ল্যান্ডস্কেপে ইন্ডিয়ানদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবেন না। ফোর্ডের সিনেমার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ওয়েস্টের মিথে শ্বেতাঙ্গ আর ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে যে ক্ষমতার সমীকরণ – সেটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে ছবির পর ছবিতে। স্টেজকোচ থেকে শায়ান অটাম পর্যন্ত ফোর্ডের ছবিগুলো খুঁটিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনটা টের পাওয়া যাবে। আমার ধারণা এই ধরণের রিসার্চ থেকে ফোর্ডের কাটিং স্টাইলটাও আরো স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

এইবার, আমরা যদি একধরণের ফোর্ডকে খাড়া করতে চাই, তাঁকে কনস্ট্রাক্ট করতে চাই রিডিঙের মাধ্যমে- তখন এই চয়েসের প্রশ্নটা বড় হয়ে যায়। অর্থাৎ, ওই শটের শেষে কয়েকজন ইন্ডিয়ানকেই রাখা হল কেন? দুটো ঘোড়াও তো বাঁধা থাকতে পারত।

সায়ন্তনঃ তাছাড়া এটা তো রীতিমত স্টুডিও প্রোডাকশন, কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি নয়!

অরূপরতনঃ হ্যাঁ, আর রোসেলিনি, ডিসিকা বা জাভাতিনির মত কোনো নিওরিয়ালিস্ট প্রোজেক্টও নেই ওঁর। এগুলো তো বড়সড় প্রেস্টিজ প্রোডাকশন, বি মুভিও নয়। তাহলে সেখানে এই জিনিসটা কেন থাকছে? সেক্ষেত্রে কেবল ইতিহাস সচেতনতা দিয়েই প্রশ্নটার সদুত্তর দেওয়া যায় – তবেই আমরা স্টেজকোচ থেকে শায়ান অটাম পর্যন্ত যে ট্র্যাজেক্টরিটা তৈরি হয়েছে, তার সপক্ষে একটা যুক্তির ভিত্তি পাব। এটা বার বার বলে রাখা ভালো, যে এখানে ইনটেনশনালিটি, অথবা ছবি করার সময়ে পরিচালকের সচেতন উদ্দেশ্য-কে অনর্থক গুরুত্ব দেওয়ার কোনো যুক্তি হয় না। ফোর্ড ১৯৪৬ সালে ভাবেননি যে ১৯৬৪ সালে উনি শায়ান অটাম নামে একটি ছবি বানিয়ে আমেরিকার উপজাতিদের রিডিম করবেন। এই ধরণের পাঠগুলো খুবই বিভ্রান্তিকর। বরং বলা যায় – এই যে ল্যান্ডস্কেপ এবং ইন্ডিয়ান – এর মধ্যে যে গ্রেন অফ ট্রুথ আছে, সেটা জন ফোর্ডের কাছে কোনো না কোনো ভাবে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। জন ফোর্ড তার পরে সেখান থেকে একটি সভ্যতা গড়ে ওঠার গল্পে যাচ্ছেন, সেটা তাঁর ছবির একটা ইডিওলজিকাল প্রজেক্ট, যার একটা টার্নিং পয়েন্ট – আমার ধারণা – দা সার্চার্স (১৯৫৬)। এই ছবিটা রেস-এর প্রশ্নে হঠাৎ অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে।

দ্য সার্চার্স অভিষেকঃ আমি একটু ডাইগ্রেস করে যাচ্ছি…আমার সত্যজিৎ রায়ের একটা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, জন ফোর্ড-কে নিয়েই লেখা, প্রবন্ধের শেষে ফোর্ট অ্যাপাচে (১৯৪৮) ছবির একটা পার্টিকুলার শটের কথা উনি বলছেন, যেখানে জন ওয়েইন খাদের ধারে দাঁড়িয়ে একটা বোতল ছুঁড়ে ফেলবে, আর অনেকক্ষণ পরে তার চুরমার হয়ে যাওয়ার আওয়াজ আসবে। এটা একধরণের ন্যাচারালিস্ট ডিটেলিং বলা যায়, যেটা সত্যজিৎ ঠিক ঐ জায়গায় আবিষ্কার করছেন। এই ধরণের ডিটেলিং, যাকে অনেক সময় লিরিসিসম বলা হয়, সেটা খুব স্পষ্টভাবে জঁ রেনোয়ার ছবিতে আমরা পাই, যেখানে ক্যামেরা মূল আখ্যান থেকে সরে গিয়ে অন্য কিছু দেখে। এই ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায় পরবর্তীকালে আন্তোনিওনি প্রভৃতির ছবিতে, যেখানে ক্যামেরা চরিত্রদের থেকে এতটাই দূরে সরে যায় যে পুরো ছবিটাকেই ভাঙাচোরা মনে হয়, একটা ফ্র্যাগমেন্টেড স্ট্রাকচার চলে আসে। এই রিডিং গুলো, তোমার কথা অনুযায়ী, টেক্সটের মধ্যে যে সব (মিনিঙের) ভূতগুলো রয়েছে, তাদেরকে রিডিম করার চেষ্টা। এর পিছনে কি কোনো ডিসায়ার বা আকাঙ্ক্ষা কাজ করে- নতুন সিনেমার ডিসায়ার? ধরো কাহিয়ে দু সিনেমার প্রথম যুগে হলিউড পড়ার প্রোজেক্টটা যদি ধরি…

ফোর্ট অ্যাপাচে ছবির সেই দৃশ্য অরূপরতনঃ হ্যাঁ, সে তো বটেই, দেরিদার স্পেক্টার্স অফ মার্ক্সের প্রোজেক্টটার কথা ভাবলেই তো এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যখন বইটা উনি লিখছেন, তখন সোভিয়েত ডিসলভ করে গেছে, বার্লিন ওয়াল ভেঙে গিয়ে জার্মানি আবার জুড়ে গেছে — এরকম একটা সময়ে সবাই বলতে শুরু করল ‘এন্ড অফ হিস্ট্রি’। এক ধরণের লিবারাল ডেমোক্রেসি, পুঁজিবাদ আর ফ্রি মার্কেট- এটাই যেন অবধারিত, মনুষ্যসভ্যতা আর ইতিহাসের গতিমুখ যেন এই দিকেই অগ্রসর হয়েছে। দেরিদা এখানে উল্টোপথে হাঁটলেন। প্রথমত, এই যে একটা কথা চালু হয়েছিল, যে Communism discredited, অতএব Marxism discredited, অতএব Marx discredited—এটা একটা পাতি সরলীকরণ। দ্বিতীয়ত, পার্টির হোতাদাদারা, মানে ধরো স্টালিন বা খ্রুশ্চেভ – পার্টির অন্য দাদারা, মানে আমাদের যেমন দাদা টাদা আছেন ফ্ল্যাটে ডেকে লেনিন বোঝান — তার সাথে স্টেট এবং পার্টি- এরা এতদিন মার্ক্সের মিনিং কী, সেটা খুব আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে দিতেন, তার বহুবিধ সম্ভাবনাগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দিতেন। সোভিয়েতের পতনের পর দেরিদার মনে হল যে মার্ক্স সেকেলে তো হন নি, বরং কমিউনিস্ট স্টেট, ব্লক বা পার্টির এই হোতা-দাদাদের অনুপস্থিতিতে এটাই হল মার্ক্সকে ফিরে পড়ার আদর্শ সময়।

ছোটোবেলায় শুনতাম, মার্ক্সবাদই সত্য কারণ ইহাই বিজ্ঞান। যদি বিজ্ঞান বা সায়েন্সের নিরিখেই বিচার করি, তবে তো মিনিং একজায়গায় আটকে থাকতে পারে না। অন্তত আইনস্টাইন আর কোয়ান্টাম থিওরির পরে এমন দাবি করা যায় না। মিনিং একটা স্থিতাবস্থায় আটকে থাকে না, তাকে তো আমরা তৈরি করা, একটা act of reading এর মাধ্যমে। এবার কী পড়তে চাইছি তার নিশ্চয়ই একটা লজিকাল মেথড থাকবে। সেটা একেবারে মাথামুন্ডুহীন তো হতে পারে না, আমি তো বলতে পারি না যে জন ফোর্ড শিশুশ্রম নিয়ে ছবি বানিয়েছেন। এখানে গল্পের গরুকে গাছে তোলার কথা হচ্ছে না। আমরা মনগড়া কথা বলছি না- পড়ছি, সেই পড়ার একটা বেসিস থাকা যাই। এখানে ‘পড়া’ শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আমি মনগড়া কথা বলছি না, আমি পড়ছি। আক্ষরিক অর্থেই যেমন আমরা বই, খবরের কাগজ বা হোর্ডিং পড়ি। এভাবেই, ধরা যাক, আমরা মিজঁসিন দেখতে দেখতে এগোচ্ছি, তার সঙ্গে প্রোডাকশানের ইতিহাস পড়ছি, আর পাশাপাশি ফোর্ডের অন্যান্য ছবিগুলো পড়ছি। খেয়াল রাখতে হবে আমাদের আলোচনার যেন একটা ফ্রেমওয়র্ক থাকে, সেটা যেন লাইনচ্যুত হয়ে অন্যদিকে না চলে যায়।

এই যে মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইন নিয়ে এত কথা বললাম- আচমকা দুজন ইন্ডিয়ান ফিগারের অবতারণা করা হচ্ছে- এই ডিটেলটাকে যে একটা আর্গুমেন্টের আকারে পেশ করতে পারছি এবং জাস্টিফাই করতে পারছি, তার কারণ এর আগে আমরা স্টেজকোচের সেই ক্লোস-আপ টা পেয়েছি এবং ফাইনালি দা সার্চার্স নাগাদ বুঝতে পারছি যে ওয়েস্টের সামগ্রিক মিথোলজি এবং বিশেষত রেস-এর প্রশ্ন—এই নিয়ে ফোর্ডের শেষের দিকের ছবিগুলোয় ক্রমশ একটা অ্যাওয়্যারনেস ফুটে উঠছে। এবার ফোর্ড নিজে অ্যাওয়্যার হচ্ছেন, না তাঁর ছবিগুলো–সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সায়ন্তনঃ এবং সেই সময়টাও – শুধু একা ফোর্ড তো নন, এই সময়ে একাধিক ছবি হচ্ছে এই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে।

অরূপরতনঃ প্রিসাইজলি। পঞ্চাশের দশক যত শেষের দিকে যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে আমেরিকার ঐ আশাবাদের বেলুনটা ক্রমশ চুপসে যাচ্ছে। আমেরিকান লিবারাল ডেমোক্র্যাসি, ক্যাপিটালিজম ইত্যাদির যে ইউটোপিয়াটা – এককথায় যাকে বলে আইজেনহাওয়ারের যুগ, সেটা আসতে আসতে ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর দশ বছরের মধ্যেই এর চূড়ান্ত রূপটা আমরা দেখতে পাবো। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, দ্য সার্চার্স আর বনি অ্যান্ড ক্লাইড (১৯৬৭)–র মধ্যে কিন্তু মাত্র দশ বছরের তফাত – বা, শায়ান অটাম আর ইজি রাইডার (১৯৬৯)-র মধ্যেমাত্র চার বছরের পার্থক্য।

(চলবে)

-

জলে ভাসা পদ্ম জীবন: নোনা জলের কাব্য

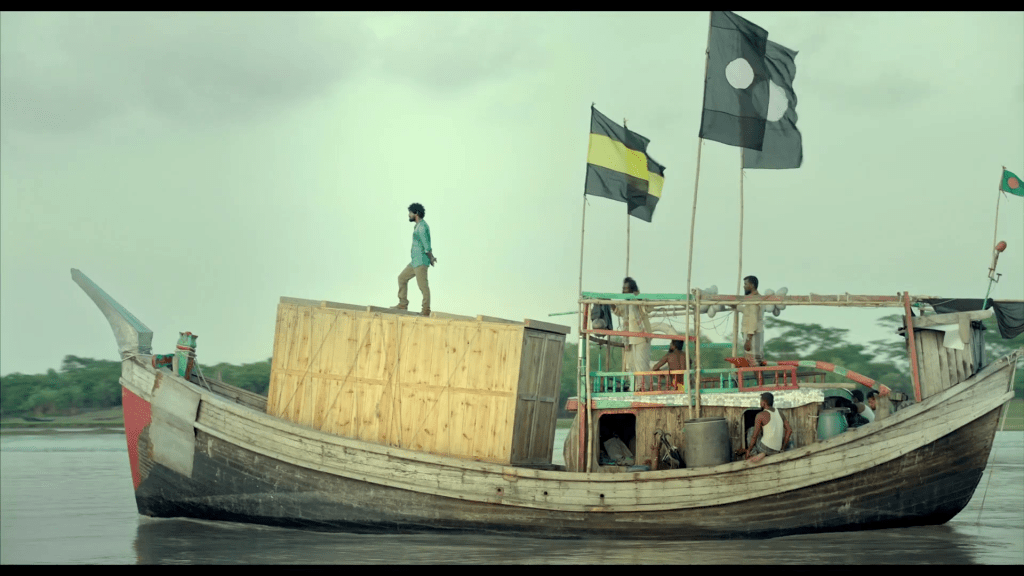

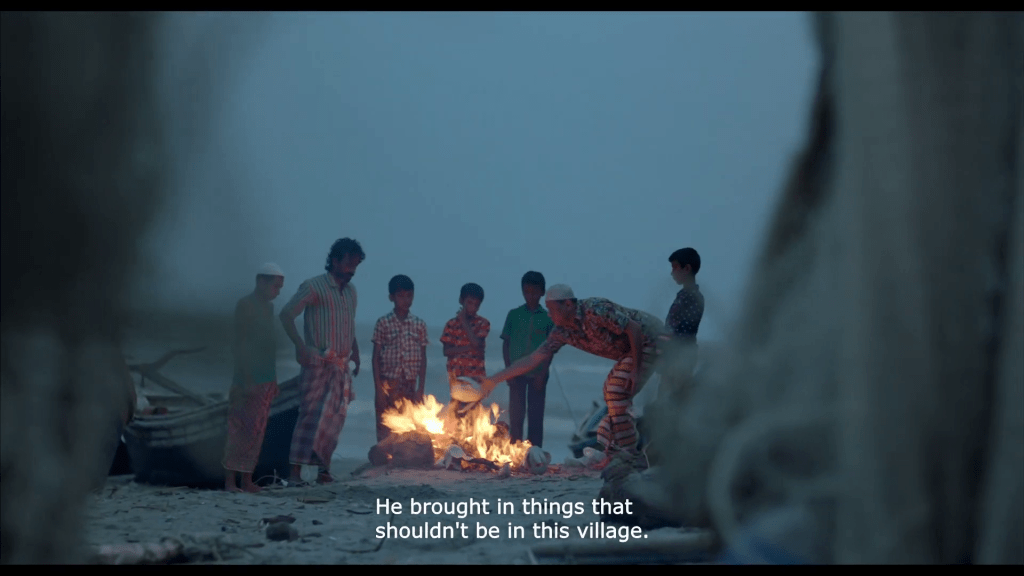

শহরের একটি ছেলে, ভাস্কর, উপকূলবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামে রওনা দেয় বিরাট এক বাক্স নিয়ে। ছেলেটির নাম রুদ্র, বাক্সবোঝাই তার নিজের হাতে তৈরি প্রায় মানুষের আকৃতির সমান হরেকরকম ভাস্কর্য। সমুদ্রের ধারে সুন্দরবন অঞ্চলের সেই অজপাড়াগাঁয়ের সব অধিবাসীরাই পেশায় জেলে, মাছ ধরাই তাঁদের মূল জীবিকা। প্রতি বছরই সমুদ্রের জল এসে তাঁদের ঘর ভাসিয়ে দেয়, নতুন করে আবার গড়ে তুলতে হয় বসতি। শহুরে, নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সেই জেলেদের গ্রামে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক বলতে একমাত্র রেডিও১, তাতেই মাঝে মাঝে সাইক্লোনের পূর্বাভাস ভেসে আসে। রুদ্র সেই গ্রামে থাকতে শুরু করে, স্থানীয় বাচ্চা ছেলেদের তাকে নিয়ে বেশ হইহই পড়ে যায়। বোঝা যায়, বাড়ির একটি মেয়ের তাকে বেশ পছন্দ – আর এই সমস্ত নিয়ে গ্রামের মাতব্বর এবং কথায় কথায় আল্লাকে ডাকতে থাকা গ্রামপ্রধানের যারপরনাই সমস্যা শুরু হয়। অতএব নায়কের সঙ্গে বাকিদের ঠান্ডা যুদ্ধ, নায়িকাও উপস্থিত – ভালো একটি জমজমাট গল্প বলার সবকটি উপাদানই হাতের কাছে তৈরী। কিন্তু যে ছবি থেকে এই গল্পটি লিখলাম – ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, বাংলাদেশের তরুণ চিত্রপরিচালক রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত নির্মিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি নোনাজলের কাব্য – ছবিটি সযত্নে একটি জমজমাট নাটকীয়তায় মোড়া অজস্র উত্থানপতন নির্ভর ছবি হয়ে ওঠার পথ থেকে নিজেই সরে আসে। এবং জরুরি – এই সরে আসার জন্য তাকে অযথা মন্থর হয়ে গিয়ে ‘স্লো-সিনেমা’ হয়ে উঠতে হয় না, অযথা প্রো ফিল্মিক পরিসরের প্রতি কারণ ছাড়া ঠায় চেয়ে থাকতে হয় না। বরং পরিমিত মাপা ছন্দে সুমিত শহুরে রুদ্র এবং অজপাড়াগাঁয়ের জেলেদের অবধারিত সংঘর্ষের জায়গাগুলো দেখাতে থাকেন, ছবিটি জলের তোড়ে আটকে পড়া বেশ কিছু মানুষের জীবনের নীরব সাক্ষী হয়েই থেকে যেতে চায়।

অতিকায় বাক্স নিয়ে রুদ্র গ্রামের দিকে চলেছে নোনাজলের কাব্য ছবিটির প্রথম এবং প্রধান অর্জন তার পরিমিতি বোধ, যা যে কোনো চলচ্চিত্রনির্মাতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি গুণ। ছবিটি নিজের জন্য যে পরিসর বেছে নেয় – অর্থাৎ শহুরে একটি ছেলে তার নিজের কাজের জন্য অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকছে – এই ধরণের পরিসর সারা বিশ্বের সাহিত্য এবং সিনেমায় বারবার উঠে এসেছে। এরকম পরিসরে যে ধরণের সমস্যা অত্যন্ত প্রত্যাশিত, যেমন শহুরে দৃষ্টিতে দেখা গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার, সেই সংক্রান্ত বিপর্যয়, শহরের প্রতিনিধি পুরুষের গ্রামের মানুষদের শিক্ষিত করার ভার (হোয়াইট ম্যান’স বার্ডেনের বিভিন্ন রূপ) – এগুলো যে ছবিটিতে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু সুমিত এইসব প্রত্যাশিত উপাদান ছবিতে বুনে দিলেও অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ করেন – তিনি ছবির নায়ককে কার্যত নিষ্ক্রিয় একটি চরিত্র করে রেখে দেন। রুদ্র অনেক কিছুই করতে চায়, কিন্তু কিছুই করতে পারে না – এই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নানান সম্ভাবনা, যা ছবিটিকে কেবল একমাত্রিক গ্রাম বনাম শহরের ছবি হয়ে ওঠার থেকে মুক্তি দেয়।

গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে রুদ্র কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ছবির শুরুতেই বোঝা যায়, রুদ্রর কাজ নিয়ে গ্রামের মানুষদের মধ্যে চাপা একটি অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। যেহেতু সে ভাস্কর, ভাস্কর্য তৈরি করে; গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলমান জেলেদের কাছে তা কেবলই মূর্তি মাত্র, যা কিনা ইসলাম ধর্মের বিরোধী। অতএব রুদ্র গ্রামে যাওয়ার পরেই প্রকৃতির খেয়ালে যে ইলিশ মাছ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তার সরাসরি দায় পড়ে তার উপরেই – শহর থেকে সে যেন অভিশাপ নিয়ে এসেছে, গ্রামের পবিত্র মাটিতে মূর্তি বানিয়ে সে অভিশাপ সবার প্রতি চারিয়ে দিচ্ছে। এহেন অন্ধবিশ্বাসের জায়গাটি ছবিতে খুব স্পষ্ট ভাবে নির্মিত হয় – গ্রামের চেয়ারম্যান সবাইকে তাতিয়ে দেন, তার বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হয় – কিন্তু রুদ্র দুই-একবার বক্তৃতা করার চেষ্টার বাইরে বিশেষ কিছুই করতে পারে না। সন্দেহপ্রবণ গরীব এক জেলের মাধ্যমে তার ঘর যখন তছনছ হয়, তখনও গ্রামের সালিশি সভার বিচারের সামনে তার কিছুই করার থাকে না। সেই গরীব জেলের একমাত্র সম্বল একটি গরুকে কুরবানি করার রায় দেন চেয়ারম্যান, রক্তে ভেসে যাওয়া সমুদ্রতট থেকে রুদ্র চোখ ফিরিয়ে নেয়, নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া যেখানে আর কিছু করার নেই।

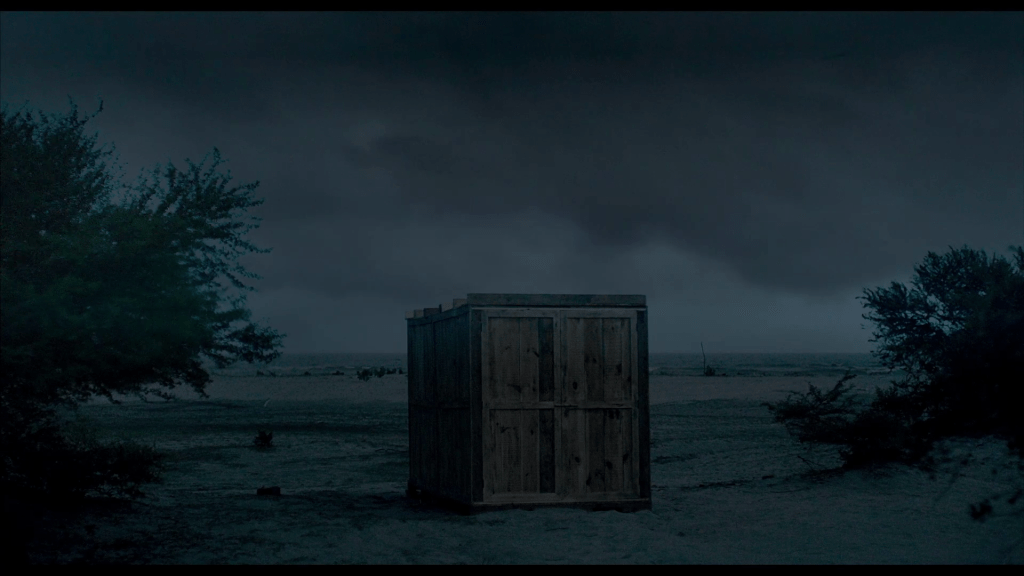

এই নিষ্ক্রিয়তার পরিসর ছবি যত এগোয়, তত স্পষ্ট হতে থাকে। ঘটনা ঘটছে ঘটনার মতন, রুদ্রকে শুধু নীরব সাক্ষী থেকে যেতে হচ্ছে। সমুদ্রতটের ভয়াল ঢেউ আর ঘন নীল রাত্রির অন্ধকারে কালো সিল্যুয়েট হয়ে রুদ্র মাঝে মাঝে পায়চারি করে। যে মেয়েটির তাকে ভালো লাগছিল, হয়তো তারও ভালো লাগছিল মেয়েটিকে – তাদের দেখা হওয়া বন্ধ করে দিতে হয় সামাজিক অনুশাসনের চাপে। ছবির শেষ অংশে সাইক্লোন আসার আগের মুহূর্তে গোটা গ্রাম যখন রিলিফ সেন্টারে, তখন ঘরসংসার নিয়ে আসা সেই বিরাট বাক্সে রুদ্র আর মেয়েটির আটকে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দিয়েই সুমিত ছবিটি শেষ করে দেন। আক্ষরিক অর্থেই ঘটনার মাঝখানে ছবি শেষ করে দিয়ে সুমিত যেন দর্শককে বাকি অংশ কল্পনা করে নিতে বলেন। হয় ঝড় এসে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে বাকি সব, নইলে গ্রামের বাকি মানুষের রোষে সকালবেলা হয়তো গণপিটুনিতেই মারা যেতে হবে এই তরুণ তরুণীকে – দোদুল্যমান এই সম্ভাবনার মধ্যেই ছবিটি শেষ হয়ে যায়।

গ্রামবাসীরা রুদ্রর কাজ পুড়িয়ে দিচ্ছেন নোনাজলের কাব্য ছবিটিতে মূল চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা, অর্থাৎ ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে কোনোভাবেই নিজের কাজের ছাপ রাখতে না পারা এবং ছবিটির হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া – এই দুইকে মিলিয়ে আমরা কি কিছু ভিন্নতর ভাবনার দিকে এগোতে পারি? এ লেখার বাকি অংশে এই সূত্র ধরে সামান্য কিছু চেষ্টা করা হবে।

****

আমরা জানি, চলচ্চিত্রে ‘রূপক’ (মেটাফর) জিনিসটি সবসময় খুব সফল ভাবে কাজ করে না। আলবেয়র কামু তাঁর প্লেগ উপন্যাসে যেভাবে রোগাক্রান্ত একটি শহরের গল্প বলে আসলে ইঙ্গিত করতে চান ফ্যাসিবাদকে, যেখানে রাজনীতি নিয়ে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গণহত্যা নিয়ে একটিও কথা না বলেও২ সেইদিকেই পাঠকের নজর ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হন, সিনেমায় সেই জিনিস করা অত্যন্ত কঠিন। অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলছি এক জিনিস, অথচ ইঙ্গিত করছি আরেক জিনিস – সাহিত্যে বা চিত্রকলায় যত সহজে এটা করা যায়, সিনেমায় সেই ভাবে বিষয়টি সম্ভব হয় না৩। কারণ স্পষ্ট – সিনেমা বাস্তবতাকে তার নিজের স্বরূপেই ক্যামেরার সামনে প্রকাশ করে, অন্যান্য শিল্পের মতন বাস্তব পৃথিবীকে কেবলমাত্র কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে না। যেমন ধরা যাক – সিনেমার পর্দায় যদি দেখা যায় অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে প্রথমত সেই বৃষ্টি সত্যিকারের প্রকৃতির বাস্তবিক বৃষ্টি হিসেবেই প্রতিভাত হয়, সেই বৃষ্টির আড়ালে কোনো গূঢ় অর্থ লুকানো আছে কিনা, তা খুঁজে বের করা দর্শকের কাজ নয়। অর্থাৎ পর্দার বৃষ্টি প্রাথমিক ভাবে কোনো কিছুর রূপক নয় – বরং সে আক্ষরিক অর্থেই বাস্তব প্রকৃতির বৃষ্টির ইমেজ। বিখ্যাত জার্মান তাত্ত্বিক সিগফ্রিড ক্র্যাকোয়ার তাঁর থিওরি অফ ফিল্ম বইয়ের মুখবন্ধে এই বিষয়ে চমৎকার একটি বাক্য লিখেছিলেন – “Works of art consume the raw material from which they are drawn, whereas films as an outgrowth of camera work are bound to exhibit it.”৪ অবশ্যই এই বিষয়েও নানা বিতর্ক আছে – চলচ্চিত্রতত্ত্বের নানান চিন্তক সিনেমাকেও কেবল সিগনিফায়ার-সিগনিফায়েড সম্পর্ক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে মূর্ত বাস্তবের চেয়ে চিহ্নকের উপস্থিতিই আলোচকের কাছে বেশী জরুরি হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যমে, যেখানে ছবি তুলে ফেলার পর পোস্ট-প্রোডাকশনে অজস্র জিনিস যোগ করা হয়, সেখানে ক্যামেরার সামনে থাকা প্রো-ফিল্মিক পরিসরের বাস্তবতা কতখানি পর্দায় দেখা যায়, সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটা খুব স্বাভাবিক। তবুও, যে কথা অস্বীকার করলে চলে না – এখনও, নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে ফিল্মের পর্দায় দেখা গাছ একটি সত্যিকারের গাছের ছবি, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ সত্যিকারের জলের ছবি। যতই পোস্ট প্রোডাকশনে কালার কারেকশন করা হোক না কেন, সত্যিকারের একটা গাছ আছে বলেই গাছের ছবিটার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে৫ – এই বক্তব্য অধিকাংশ কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই এখনও মিথ্যে হয়ে যায়নি।

চলচ্চিত্রে মেটাফর কাজ করতে না পারার প্রধান কারণ এইটিই। ফিল্মে দেখা গাছ, পাথর, জল সবার আগে গাছ, পাথর, জল হিসেবেই দর্শকের কাছে ধরা দেয়, তার পরে আসে তার প্রতীকি অর্থ (যদি কিছু থেকে থাকে)। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক আন্দ্রেই তারকোভস্কির ছবিকে যে কারণে এত বেশি ভুল বোঝাবুঝির সামনে পড়তে হয় – তাঁর ছবির ঐ অলৌকিক হাওয়া, বৃষ্টি কিংবা পরাবাস্তব ‘zone’ – সেগুলো অবশ্যম্ভাবী ভাবে কোনো কিছুর রূপক নয়, এ কথা তিনিই একাধিক জায়গায় বলে গেছেন। আব্বাস কিয়ারোস্তামি মনে করতেন, চলচ্চিত্রে রূপক ব্যবহার করলে দর্শকের কল্পনা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, পর্দায় দেখা মূর্ত বাস্তবতাকে কেবল খোলসে পরিণত করে তা কেবল আড়ালের অর্থ খুঁজতে উৎসাহিত করে। প্রেমের দৃশ্যে গোলাপফুল দেখানোর মতো নিকৃষ্টমানের রূপক ব্যবহার করা ছাড়া চলচ্চিত্রে রূপক খুব সফলভাবে কাজ করে না।

আমরা আমাদের চলচ্চিত্রপাঠের সময় এই বিষয়ে নিশ্চয়ই সচেতন থাকবো – কিন্তু এও মাথায় রাখা প্রয়োজন, একটি টেক্সট তার শরীরে এমন কিছু চিহ্ন খোদাই করে রাখতে পারে, যেখান থেকে উৎসাহী দর্শক-পাঠক বেশ কিছু ভিন্ন পাঠের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেন। বহু সময় একটি টেক্সট নানা বিষয়ে আকারে ইঙ্গিতে কিছু আভাস দিয়ে যায়, যা হয়তো সচেতন ভাবে স্রষ্টার তৈরি নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেই আভাসের সূত্র ধরে ধরে পাঠক যদি নির্মাণ করে তোলেন তাঁর নিজস্ব পাঠ, স্রষ্টার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে, তার নিজস্ব গুরুত্ব সবসময়েই থেকে যায়।

নোনাজলের কাব্য ছবিটি, সেই অর্থেই, আমার কাছে আসন্ন জলবায়ু বিপর্যয়ের সামনে সমগ্র মানবজাতির অসহায়তার আভাস দিয়ে যায়। জলবায়ু বিপর্যয়ের সামনে আমাদের মানবসভ্যতার গাড়ি যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খাদের দিকে এগিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবেশ বিজ্ঞানীরাই দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে চলেছেন। একুশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে বোঝা যাচ্ছে, বেশ কিছু ম্যাজিক না ঘটলে এ পৃথিবীর মাটি থেকে মানুষ নামক এই প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আর বেশীদিন সময় লাগবে না, সেক্ষেত্রে এই গ্রহের ষষ্ঠ Mass Extinciton৬-এর বলি হবে মানুষ – এবং একমাত্র ধ্বংস যেখানে কিনা ধ্বংসের কারণ হবে প্রজাতির নিজেরই খোঁড়া নিজেদের কবর৭।

এমন অবস্থায় প্রতিরোধ, বিক্ষোভ, আন্দোলন – ইত্যাদি হওয়ার কথা, হচ্ছেও। কিন্তু কোনোদিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন না, বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। নোনাজলের কাব্য ছবিটি সমুদ্রের উপকূলের গ্রামে গিয়ে প্রধান চরিত্রকে যেভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, আমার মতে, সেই নিষ্ক্রিয়তাকে পড়া যেতে পারে জলবায়ু বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মনুষ্যপ্রজাতির সামগ্রিক নিষ্ক্রিয়তার দ্যোতনা হিসেবে। অর্থাৎ যেভাবে চোখের সামনে ডাক্তার না দেখিয়ে একটি ছেলেকে মরে যেতে দেখে, একাধিক অন্যায় দেখেও রুদ্রকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে হয়, সেভাবেই প্রতিবছর এই গ্রহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেখতে দেখতে, বরফের চাঁই ভেঙে পড়ার খবর শুনতে শুনতে, কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস না পাওয়া দেখতে দেখতে আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকি, রুদ্রর মতো নিজেদের বাক্সে ঢুকে গিয়ে অপেক্ষা করি অবধারিত ধ্বংসের। জলস্তর বাড়তে থাকার খবর, বছর বছর সাইক্লোন আসার খবর ছবিটি সূক্ষ্মভাবে আমাদের জানিয়েও যায়, কিন্তু জলে ভেসে থাকা মানুষের আর কোনো নিস্তারের খবর আসে না। পালিয়ে যাওয়ার এক অলীক, কার্যত অসম্ভব স্বপ্ন নিয়েই রুদ্র সারারাত অপেক্ষা করে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের সামনে মানুষের অসহায়তার এই দ্যোতনাকে ছবিটি কখনোই স্পষ্ট করে প্রকাশ করে না, কিন্তু আগে যেমন বেশ কিছু চিহ্নের কথা বলছিলাম – চাইলেই আমরা সেরকম কিছু চিহ্ন খুঁজে পেতে পারি। যেমন ধরা যাক, ছবির টাইটেল কার্ডেরও আগে থাকা একদম শুরুর শটটার কথা। মানুষের আকৃতির এক ভাঙাচোরা কাঠামো পড়ে রয়েছে সমুদ্রের তীরে, আর তার দিকে ধেয়ে আসছে একের পর এক ভয়াল ঢেউ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাঠামোটি অদৃশ্য হয়ে যায় পর্দা থেকে – বরং ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে দেখতে থাকা সমুদ্র ক্রমশঃ হিংস্র আর ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকে। ছবিটা পুরোটা দেখে উঠে আমরা এই শটটির আখ্যানগত তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারি – কিন্তু ছবির শুরুতেই এই শটের উপস্থিতি, বিশেষ লেন্সের ব্যবহারে জলের স্রোতকে এই হিংস্র, ভয়াল আকৃতি দেওয়া, এবং শটটির দৈর্ঘ্য – অর্থাৎ কাঠামো ভেসে যাওয়ার পর যতক্ষণ ধরে শুধুমাত্র ঢেউ ভেসে আসতে দেখা যায়, ততক্ষণে এই চিহ্ন অবলম্বন করে নানান পাঠের সম্ভাবনা তৈরী হয়ে যায়। জল, বন্যা এবং আসন্ন দুর্যোগ আর শুধুমাত্র আখ্যানের পরিসরে আটকে থাকে না, বরং ছিটকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর দুর্যোগের আভাস দিতে থাকে।

ছবির শেষ শট একইভাবে ধরা যাক ছবির শেষ শটটির কথা। দুর্যোগে আটকে থেকে রিলিফ সেন্টারে আল্লার নাম জপ করছেন গ্রামের সমস্ত মানুষ, এদিকে রুদ্র আর টুনি বদ্ধ হয়ে রয়েছে সেই বিরাট বাক্সের ভিতরে। এ লেখার শুরুতেই যা বলেছিলাম – ছবিটি এই অংশে হঠাৎ শেষ হয়ে যায় – এর পরে বন্যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, নাকি অনাত্মীয় নারী-পুরুষের একসাথে রাত কাটানোর অপরাধে তাদের গণপিটুনিতেই মরতে হবে, তার আশঙ্কাটুকুই থেকে যায় দর্শকের মনে। বাক্সের মধ্যে আটকে থেকে অল্প কথাবার্তা, মাঝে মাঝে হাসি গল্প করতে করতে রুদ্র আর টুনি হঠাৎ কোনো অজানা শব্দ শুনতে পায় – তৎক্ষণাৎ কাট করে আমরা ছবির শেষ শটটিতে আসি। সেই ঘননীল রাত্রির ভয়াল সমুদ্রতট, দুইপাশে দুই গাছের মাঝে প্রায় সুররিয়াল চিত্রকলার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে অতিকায় সেই বাক্স। শোঁ শোঁ হাওয়া তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে গাছের চঞ্চল পাতায় এবং সাউন্ডট্র্যাকে – অন্যদিকে সমুদ্রের চাপা গর্জন ফুঁসছে বাক্সের ঠিক ঐ প্রান্তেই। এই শটে এসে যেন শুধুমাত্র আর প্রধান চরিত্রই নয় – সমস্ত ছবিটিই তার ঘটমান বাস্তবতার সামনে নতজানু হয়ে হার স্বীকার করে নেয়, বুঝতে পেরে যায় কোনোভাবেই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তার এবার শেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। আমরা অপেক্ষা করতে থাকি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের – তাকে দর্শকের কল্পনার উপরেই ছেড়ে দেন পরিচালক।

এই দুটো শট – চাইলে ছবির মধ্যবর্তী অংশ থেকেও হয়তো আরও কিছু শট খুঁজে পাওয়া যাবে, যা খানিকটা আভাসে ইঙ্গিতে মানুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারাই অনুঘটকের মতো ঘটে চলা, অথচ যা আর মানুষের হাতে নেই – সেই জলবায়ু বিপর্যয়ের ভয়াল ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য – ছবিটি স্পষ্ট করে এ কথা বলে না, রেখে যায় শুধু ইঙ্গিত। মানুষ এবং না-মানুষী জগতের মধ্যে ঘটে চলা যে ভয়াবহ বিচ্ছেদের কথা বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন দার্শনিক/বৈজ্ঞানিকরা, তারই যেন একচিলতে শৈল্পিক প্রকাশ দেখি এ ছবিতে। কারও কারওর হয়তো মনে পড়তে পারে উনিশ শতকের এক বাঙালির লেখা সেই অমোঘ সাবধানবাণী, যা কোনোদিনই আমরা গুরুত্বসহকারে শোনার প্রয়োজনবোধ করিনি – “অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর / মনে করো, শেষের সে দিন ভয়ংকর”।

টীকাঃ

১) একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বানানো একটি সমকালীন পটভূমির ছবিতে একবারও স্মার্টফোন দেখা যায় না কেন, সেই প্রশ্নটা রেখে যাওয়া দরকার।

২) গোটা উপন্যাসটি যে একটি রূপক, তার ইঙ্গিত দেওয়া আছে উপন্যাসের একদম শুরুতে উদ্ধৃত করা ড্যানিয়েল ড্যাফো লিখিত রবিনসন ক্রুসো-র ভূমিকা থেকে। বলা বাহুল্য, রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসেও ঠিক এই জিনিসটিই করা হয়েছিল – “It is as reasonable to represent one kind of imprisonment by another, as it is to represent anything that really exists by that which exists not”.

৩) যদিও মূলধারার ছবির সাপেক্ষেই এর ব্যতিক্রম আছে, তবে সেইক্ষেত্রে পরিচালক নিজেই টীকাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলে দিয়েছেন ছবিটি আসলে অমুক একটি বিষয় নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত জুরাসিক পার্ক ছবির সিরিজ বা সদ্য নির্মিত ডোন্ট লুক আপ (২০২১) – যেখানে যথাক্রমে ডাইনোসর ক্যাপিটালিজমের প্রতীক এবং ধেয়ে আসা অ্যাস্টেরয়েড ক্লাইমেট ক্রাইসিসের প্রতীক হিসেবে পরিচালকরা নিজেরাই ব্যাখ্যা করে গেছেন।

৪) Siegfried Kracauer, Theory of Film: Redemption of Physical Reality. p l, Princeton University Press, 1997.

৫) পরিভাষায় একে বলে ইনডেক্সিকাল রিলেশনশিপ। আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিক C. S. Pierce যে কোনো সাইনের ক্ষেত্রে সিগনিফায়ার-সিগনিফায়েডের মধ্যে তিনরকম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ইনডেক্সিকাল। এই ক্ষেত্রে সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েডের মধ্যে একটি জৈব সম্পর্ক থাকে। যেমন আঙুলের ছাপ – এখানে জ্যান্ত একটি আঙুল না থাকলে আঙুলের ছাপ তৈরী হওয়া সম্ভব না। ফটোগ্রাফিও এই গোত্রের সাইনের মধ্যেই পড়ে। এই লিংকে বিষয়টি বিশদে পাওয়া যাবে।

৬) কোনো প্রজাতির অর্ধেকের বেশি সংখ্যক প্রাণী যখন অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংসের মধ্যে পড়ে, সেই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা mass extinction বলেন। জীবাশ্মের অবস্থান দেখে জানা গেছে, এর আগে পৃথিবীতে পাঁচবার এইরকম mass extinction হয়েছে, যার পঞ্চম তথা শেষ উদাহরণ ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে অ্যাস্টেরয়েডের প্রকোপে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ডাইনোসরের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমরা এই মুহূর্তে ষষ্ঠ mass extinction-র মধ্যে দিয়ে আছি।

৭) বহু দার্শনিক, চিন্তক, বিজ্ঞানীরাই এই প্রসঙ্গে সহমত – মানুষের তৈরী বিশেষ এই অর্থনৈতিক অবস্থা, পুঁজিবাদ, তাই বর্তমান mass extinction-র জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী। এই প্রসঙ্গে Naomi Klein-র বই This Changes Everything: Capitalism Vs. The Climate র নাম করা যেতে পারে।

-

ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা– কোথায় কবে কী হইয়াছিল, কিছুই স্পষ্ট নহে

১

আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তের ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা ছবিটিকে যদি রূপকথা বলি, তাহলে যাঁরা ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই খানিক ভ্রূ কোঁচকাতে পারেন। বস্তুত, ছবিটিকে রূপকথা বলে দাগিয়ে দেওয়ার মতো কোনও উপাদান ছবিটিতে আপাতভাবে নেই। তা সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ ছবিটির আলোচনায় আসবে; আসবে ভাষার সূত্র ধরে। ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম’ রূপকথার ভাষ্য। এই এক ফ্রেজেই রূপকথার গল্পের নির্মীয়মাণ জগৎটিতে দর্শককে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়; পাঠকের পরিপার্শ্বের বাস্তব সময়টি থেকে গল্পে ঘটমান সময়টি আলাদা করে নেওয়াতেই রূপকথার জগৎ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। যে ছবি তার নামের মধ্যেই লিখে রেখেছে এই ফ্রেজ, সে ছবির আলোচনায় রূপকথার প্রসঙ্গ আসা জরুরি এবং বাঞ্ছনীয় বইকী। অতএব ছবির নামের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যে রাজনীতি নিহিত রয়েছে, সেই রাজনীতিটি বিশ্লেষণ করে না এগোলে ছবিটির পাঠে খানিক ফাঁক থেকে যাবে বলে আমার ধারণা।

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমাজতত্ত্বের জগতে আলোড়ন ফেলে দিলেন ফরাসি নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি-স্ত্রস। ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দি সশিওরের স্ট্রাকচারালিজমের (এই শব্দের বাংলা হিসেবে ‘গঠনবাদ’ পরিভাষাটি ব্যবহার করতে চাই না) ভাবনার রেশ ধরে স্ট্রাকচারালিজমকে তিনি নিয়ে এলেন সমাজতত্ত্বের আঙিনায়; দেখালেন একটি সমাজের মিথ, লোককথা প্রভৃতির মধ্যে নিহিত থাকে সেই সমাজের বিবিধ আকাঙ্ক্ষা, অ্যাংজাইটি, কৌতূহল প্রভৃতি প্রবৃত্তি। রূপকথার আড়ালে, একদম তলার দিকে লুকিয়ে থাকে সমাজের ‘র’ অংশটি। লেভি-স্ত্রস এবং পরে অন্যান্যরা রূপকথা, উপকথা, মিথে নিহিত সমাজের সেইসব ‘র’ অংশটির খোঁজ করা শুরু করলেন১। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে রূপকথা আর কেবলমাত্র রাজকুমার-রাজকুমারীর মিলনগাথা নয়, নেহাতই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন শেখানো বাচ্চাভোলানো কাহিনী নয়; তা একটি সমাজের সংস্কৃতির জরুরি ডকুমেন্টেশনও বটে। কাজেই যে ফিল্মের নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে রূপকথার গল্পে একচেটিয়া হয়ে যাওয়া ফ্রেজ; সেই ফিল্মকে প্রাথমিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু তলিয়ে দেখা বলে জরুরি মনে করছি।

মোটামুটি অর্ধদশক আগে থেকে যে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দেশজুড়ে— এ রাজ্যে সেই ঘটনার অন্যতম একটি ফলাফল হল কলকাতা মহানগরীর একটি পণ্য হয়ে ওঠা। বলা ভালো, কলকাতা শহরের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ অঞ্চল হয়ে উঠল একেকটি পণ্য। সেইসব অঞ্চলকে যিনি যত চকচকে মোড়কে মুড়ে দেখাতে পারবেন; তাঁর পুঁজির ভাঁড়ার তত পড়বে উপচে। আগে কলকাতার পিঠ-চাপড়ানি পাওয়া কলকাতা-সংলগ্ন অঞ্চলের বাঙালির কাছে ভীষণ জরুরি একটা বিষয় ছিল, সেই মানসিকতাকেই উস্কে দিয়ে গেল ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা। বাঙালি এখন শয়নে-স্বপনে শুধু কলকাতাকে দেখতে পায়। বর্ষার ময়দান ছাড়া তার প্রেম জাগে না, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম যান বললে তার মাথায় সাদা নীল ট্রামের ছবি ভেসে ওঠে, রবীন্দ্রসদনে না গেলে তার চায়ের মাটির ভাঁড়ে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে না, নিওন আলো ছাড়া সে অন্ধকার দেখে, প্রতিটা বাক্যে শহর না বললে তার শরীর আইঢাই করে। সামাজিক মাধ্যমে কলকাতাকে নিয়ে যে হ্যালহেলে উদযাপন উত্তরোত্তর বাড়ছে, সেই উদযাপনটিই প্রতিফলিত হয় সমকালীন বাংলা ছবিতে। যে কোনও গড় বাংলা ছবি দেখুন- সেখানে কলকাতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সারা বিশ্বকে দেখা হচ্ছে। ‘আদিবাসী’ গানে জ-কে ‘z’-র মতো উচ্চারণ করে পরপর ধ্বন্যাত্মক শব্দ বসিয়ে দেওয়া, বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাসের ঝুপড়ির মানুষের পরিশীলিত বাংলায় কথা বলা, সকলের মুখে চালাক চালাক সংলাপ বসিয়ে দেওয়া এই কলকাতা-সর্বস্বতা রোগের লক্ষণ। আজকাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একটা ঐতিহাসিক স্থাপত্য হিসেবে যতটা তাৎপর্যপূর্ণ গণ্য হয়, তার থেকে অনেক বেশি একটা ‘সেলেবল কমোডিটি’ বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে বাজারে স্বীকৃত। অথবা, উত্তর কলকাতার গলি বা পুরোনো বনেদি বাড়ির ইতিহাস জানতে যত না মানুষ আগ্রহী; তার থেকে ঢের আগ্রহী সেখানে প্রি-ওয়েডিং ফটোশ্যুট করে কলকাতা-কেন্দ্রিক বায়বীয় মায়াজগতে বুঁদ হয়ে থাকতে। কলকাতার এই একচিলতে পরিধির বাইরে থাকা মানুষের কাছে কলকাতা নামক সাংস্কৃতিক পুঁজির দৃষ্টিতে জাতে ওঠার যে প্রবল বাসনা ছিল, তা থেকেই ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতাকে একটা বিক্রয়যোগ্য এনটিটি হিসেবে গড়েপিটে নেওয়া শুরু। ফলত, কলকাতার কয়েকটি নির্দিষ্ট দিকই বারংবার উঠে আসতে শুরু করল সিনেমার পর্দায়, বইয়ের পাতায়, নাটকের মঞ্চে, ফটোগ্রাফির বিষয়ে। একটি বহুমাত্রিক শহরের একমাত্রিক প্রদর্শন আমাদের ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দিতে শুরু করল কলকাতার যে অঞ্চলগুলির তেমন ‘সেলেবিলিটি’ বা বিক্রয়যোগ্যতা নেই, সেইসব অঞ্চলের কথা। ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা-র যে বিষয়বস্তু, তার অন্যতম জরুরি একটি দিক হল এই অদেখা বা উপেক্ষিত কলকাতার দিকে আলোকপাতের চেষ্টা। এই যে শহরের ঘুণ ধরে যাওয়া অঞ্চল, পচেগলে হেজে যাওয়া শরীরের দিকে নজর দেওয়ার প্রচেষ্টাটি হল, তা অন্তত একটি জরুরি ঘটনা। শহরের পচাগলা ঘা-টিকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। প্রলয় দেখেও অন্ধ হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে না। বিক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য, পণ্য হিসেবে উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে পালিশ, রঙের যে পোঁচ কলকাতার গায়ে দিনের পর দিন ধরে পড়েছে- সেইসব পালিশ, রঙের পোঁচকে সন্তর্পণে তুলে কলকাতার অদেখা, বা, বলা ভালো দেখেও না দেখে থাকার ভান করে থাকা ঘটনাগুলির দিকে আলো ফেলার প্রচেষ্টা হচ্ছে; এইটুকু অন্তত সাধুবাদযোগ্য। এই কলকাতা বিস্মৃতপ্রায় ক্যাবারে-ড্যান্সার মিস শেফালিরও শহর— এই কলকাতাতেই মাল্টিপ্লেক্সের দাপটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক সিঙ্গল-স্ক্রিন— এই কলকাতা বারংবার কেঁপে উঠছে জনরোষে— এই কলকাতা অবলীলায় তার আত্মাটিকে ত্যাগ করে ওপরে লাগিয়ে দিচ্ছে সস্তা রঙের পোঁচ।

প্রশ্ন উঠতে পারে- ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা কিভাবে মূলধারার কলকাতাকে প্রত্যাখ্যান করে বিস্মৃতপ্রায় সমান্তরাল কলকাতাকে তুলে ধরছে? ছবিটির মূল চরিত্ররাই যে শুধু মূলধারার কলকাতায় বেমানান তা নয়, ছবিটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্বপন্থায় তার চরিত্রদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় ঝলমলে, বহুপ্রদর্শিত কলকাতা থেকে। এই প্রসঙ্গে ছবিটির ফোকাসের ব্যবহার নিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে।

ছবি ১

ছবি ২

ছবি ৩ ছবিটির বিভিন্ন পর্যায়ে ফোকাসের ব্যবহারকে মন দিয়ে লক্ষ করলে একটা পুনরাবৃত্ত প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। যে দৃশ্যে রাজা আর পিঙ্কি বসে বিদেশভ্রমণের স্বপ্ন দেখছে- সে জায়গায় ডিফোকাসে নির্মীয়মাণ পুজোমণ্ডপ (সম্ভবত) দেখতে পাওয়া যায়। ইস্টার আইল্যাণ্ডের মূর্তির আদলে তৈরি করা কতকগুলো মূর্তি, তাজমহলের রেপ্লিকা এবং সেইসব স্থাপত্য সংলগ্ন সমস্ত ঝলমলে আলোকে ক্যামেরা শ্যালো ফোকাসে আবছা করে দেয়। (ছবি ১)। এলা এবং ভাস্করদা নৌকায় চড়ে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন; সেই সময় আবারও পেছনের ঘাটগুলির ঝলমলে আলোকে ক্যামেরা ব্লার করে দেয় (ছবি ২)। এই দু’জনই যখন নতুন ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে পানীয় সহযোগে নতুন বাড়ি কেনার উদযাপন করছেন, তখনও দূরে বহুতলের আলোগুলি জোনাকির মতো লেগে আছে পর্দার গায়ে; ডিফোকাসে, আবছায়া হয়ে (ছবি ৩)। এই আলো ঝলমলে কলকাতা, লাইমলাইটের মাঝামাঝি থাকা মায়ানগরীর সঙ্গে এই মানুষগুলির স্মৃতি, স্বপ্ন, কামনা-বাসনার কোনও সরাসরি সংযোগ নেই। তাই বারংবার আদিত্যবিক্রম ফোকাসের ব্যবহারে ‘বিক্রয়যোগ্য কলকাতা’-কে তাঁর চরিত্রদের, ন্যারেটিভের থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। কলকাতার যে অংশের স্রোতে মানুষ সামিল হতে চায়, যে অংশের যাপনের শরিক হতে চায়- সেই অংশকে পরিচালক রেখেছেন আবছা। আর যে সমস্ত মানুষগুলোর গল্প ছবিটির উপজীব্য, তারা দর্শকের সবথেকে কাছাকাছি অবস্থান করছে। কলকাতার এরকম একমাত্রিক প্রদর্শনের বিরক্তিকর চর্বিতচর্বণের যুগে ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা-র ফোকাসের এই ব্যবহার আমার কাছে চূড়ান্ত রাজনৈতিক একটি সিদ্ধান্ত।

পাশাপাশি, ছবিটির শট স্কেলিংও মন দিয়ে লক্ষ করলে চরিত্রগুলোর একাকীত্ব বেশ ফুটে ওঠে। বুবুদা, যিনি আপাত-অনর্থকভাবে আগলে বসে আছেন একটি মৃতপ্রায় থিয়েটার হল, যিনি এই ছবিতে বিস্মৃত কলকাতার আত্মাটির একজন মূর্ত রূপ – তাঁকে ছবিটি বেশিরভাগ সময়ে পরিপার্শ্বের সঙ্গে একাত্ম করে রাখে। কখনও ওয়াইড শট নিয়ে, কখনও মিড শট। বুবুদাকে খুব বেশি পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ছবিটির রাজনীতি ঘেঁটে যাবে। বুবুদার শরীরের আত্মা এখানে মৃতপ্রায় কলকাতা, যে নীরবে তার দিন ঘনিয়ে আসা দেখছে। শেষে যখন মহা প্রত্যাশিত সেতুখানি ভেঙে পড়ছে, চরিত্রদের জীবন বিভিন্নভাবে ঘেঁটে যাচ্ছে- তখন বুবুদাও মারা যান। বুবুদার মৃত্যু ছবিটি দেখায় না। পচাগলা গন্ধের কথা বলে, মাছির ভনভনানি শোনায়। লোকচক্ষুর আড়ালে যে কলকাতার আত্মাটি মারা যাচ্ছে, বুবুদার এরকমভাবে মারা যাওয়ার ঘটনা তার একটি সিম্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু বুবুদা বাদে বাকি চরিত্ররা বহুবার শ্যালো ফোকাসে পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েকে দাহ করে আসার পর এলা, ব্রিজ তৈরি হওয়ার সময়ে অসহায় ভাস্করদা আসেন শ্যালো ফোকাসে, ক্লোজ শটে; আশেপাশের পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে তাঁদের বিপন্নতাটা স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কাজেই ফোকাসের এহেন ব্যবহার, শট স্কেলিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রকে বিভিন্নভাবে ট্রিট করার সিদ্ধান্তকে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয়যোগ্য, ঝাঁ-চকচকে কলকাতার বিরুদ্ধচারণ করে কলকাতার বিস্মৃতপ্রায় শ্রেণি, বিস্মৃতপ্রায় চরিত্র, ডাইনোসরটির মতোই বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায় মানুষের পক্ষ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হিসেবে পাঠ করব।

কিন্তু এখানেই তৈরি হয় ছবিটির দুটো প্রধান সমস্যা। ছবিটি কলকাতার ঝাঁ-চকচকে মোড়কটি খুলে ভেতরের পচাগলা, দগদগে ঘা-টি দেখতে চায় বটে, কিন্তু দ্বিবিধ কারণে সেইটি পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি বলেই আমার ধারণা। অর্থাৎ ছবিটি পণ্যায়িত কলকাতাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেও তার চরিত্রদের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে দাঁড়াতে পারেনি বলে আমি মনে করি। পালিশ তুলে, রঙের পোঁচ মুছে ফেলে দগদগে ঘা-ওয়ালা শহরটিকে দেখার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে ওঠে আরেকটি পালিশ, আরেকটি কৃত্রিম রঙের পোঁচ- ফর্মের পালিশ, স্টাইলের পরত। দ্বিতীয়ত, ছবিটি ‘একদা এই কলিকাতায় যাহা হইয়াছিল’-র গল্প বলতে চাইলেও আসলে বিশ্বাসযোগ্য কোনও স্পেস তৈরি হয় না, বলা ভালো, কোনও সংযোগ স্থাপনের জমি পাওয়া যায় না। ছবিটি ছবির মতো এগিয়ে চলে, দর্শককে দেয় না একটি নির্দিষ্ট লোকেশনের ধারণা। অবশ্যই এখানে একটা পাল্টা যুক্তি আসতে পারে- চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় রাখা হয় না বলেই তাদের বিপন্নতাটা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। এটা একটা জোরালো যুক্তি। কিন্তু, ছবিটি শুধুই পরিপার্শ্ব থেকে চরিত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে, চরিত্ররাও যে কখনও এই শহরের অংশ ছিল তার পক্ষে কোনও কথা বলে না। পিঙ্কি-রাজা যে রবীন্দ্রসদনের আর পাঁচটা যুগলের মতোই জরুরি, শহরের অপরিহার্য একটি যুগল; ঘুপচি ঘুপচি পুরোনো এঁদো বাড়িগুলো যে দক্ষিণ কলকাতার পোস্টারসজ্জিত ছিমছাম ফ্ল্যাটের মতোই এই শহরের জ্যান্ত সত্যি তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ছবিটি শুরু থেকেই মূলধারার কলকাতা থেকে এই চরিত্র, এই অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বলে চরিত্রগুলিকে শুরু থেকেই অগোছালো, নড়বড়ে মনে হয়। বিস্মরণের তো একটা ইতিহাস, নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত আছে। একসময়ে এই মানুষগুলি প্রাসঙ্গিক ছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা বিচ্ছিন্ন- এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় না বলেই বিপন্নতাটা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতায় ফুটে ওঠেনি। এই নিয়ে এই লেখার পরের দিকে বিশদে আরও কিছু কথা বলব। মূল তর্কদুটি করার জন্য দু’টি অন্য কাজের ক্রমাগত রেফারেন্স প্রয়োজন। প্রথমটি একই বছরে মুক্তি পাওয়া ঈশান ঘোষের ছবি ঝিল্লি, অপরটি আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে প্রকাশিত টেক্সট কালিকানন্দ অবধূতের ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’। এই দুই টেক্সটকে ক্রমাগত আলোচ্য ছবিটির সঙ্গে তুলনায় না আনলে আমার বক্তব্যটি যথেষ্ট স্পষ্ট হবে না।

২

গত বছরের গোড়ার দিকের কথা। আহমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-র সূচনা করতে এলেন, পরীক্ষিৎ নগরের রাস্তার ধারের বস্তিগুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সাদা কাপড় দিয়ে। ২০১০ সালে নিউ দিল্লিতে যখন বসল কমনওয়েলথ গেমসের আসর; তখন তৎকালীন সরকার ‘সৌন্দর্যায়ন’-র জন্য যেমন রাস্তাঘাট সারাই, আলো বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন; তেমনই বাঁশজাতীয় দ্রুত বেড়ে ওঠা গাছ বসিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন রাস্তার ধারের বস্তি। যাতে ‘নোংরা’ দৃশ্য, ‘অস্বস্তিকর’ বিষয় বহির্বিশ্বের সামনে হঠাৎ ল্যাংটো না হয়ে বেরিয়ে পড়ে। এহেন নজির ইতিহাসে বহু রয়েছে। বস্তি, ভাগাড় বিষয়গুলি একটা শহরের রাজধানীর অস্তিত্বের মতোই সত্যি, কিন্তু তাকে কে কতটা অস্বীকার করতে পারে তার মধ্যেই বুঝি নিহিত থাকে শহরটির মহত্ব। এ শহরে প্রিন্সেপ ঘাট, নন্দন যেমন সত্যি; ঠিক ততটাই সত্যি ধাপা। এ শহরে ওলিপাবের পর্ক যতখানি সত্যি, ঠিক ততখানি সত্যি গু খাওয়া শুয়োর শিকার করে, ঝলসে ধাপার কর্মীদের গণভোজন। একটা শহরের হাগা-মোতা, পচাগলা লাশ যেখানে গিয়ে জড়ো হচ্ছে, সেই জায়গাটিকে মূলধারার শিল্প অস্বীকার করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এখানেই সামনে আসে ঈশান ঘোষের ঝিল্লি। ছবিটি শুধু এই জায়গাটিকে দর্শকের সামনে সটান নিয়ে গিয়ে তুলে ধরে তা নয়, যেভাবে দেখায়, তা-ও সমান অস্বস্তিদায়ক। প্রান্তচারী মানুষদের জোর করে কেন্দ্রে টেনে নিয়ে আসে না, কেন্দ্রের মানুষদের নিয়ে যায় সেই অস্বস্তিকর প্রান্তটিতে, যেখানে গুয়ের গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত কিন্তু নাক ঢাকার মতো কাপড় নেই। যেখানে রক্ত ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে মৃত ঘোড়ার শরীর থেকে কিন্তু বমি করার শক্তিটুকু নেই। ঝিল্লি-র একটি শটও স্টেবিলাইজ করা নয়, একটি শটও স্থিতিশীল নয়; ক্রমাগত জার্ক দিয়ে, এক্সট্রিম ওয়াইড লেন্সে মানুষের মুখের অস্বাভাবিক ক্লোজ আপ নিয়ে ঝিল্লি ধাপা নিয়ে সাধারণ মানুষের অস্বস্তিটি চারিয়ে দেয় ছবির পর্দায়, ক্রমাগত বিবমিষা, পেটে মোচড় উদ্রেক করে। ঝিল্লি যে শুধুমাত্র প্রান্তচারী মানুষদের গল্প বলেছে তা নয়, প্রান্তচারী মানুষদের গল্প বলার জন্য এমন একটি কায়দা বেছে নিয়েছে যা মূলধারায় প্রচলিত নয়; যা স্বস্তিদায়ক কৌশল নয়; স্থির ক্যামেরায় গৃহীত যে সমস্ত শট দেখে, সুশ্রাব্য সরোদের সুর শুনে মন শান্ত হয়ে আসে, তার সম্পূর্ণ একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত একটি কায়দা। অতএব, ঝিল্লি উপেক্ষিত মানুষদের গল্প বলার জন্য তৈরি করে নিয়েছে সমান্তরাল একটি ফর্ম। তাই ঝিল্লি শুধু কনটেন্টেই মূলধারার বিরোধিতা করছে না; বিরোধিতা করছে মূলধারার গল্প বলার কায়দারও। ঝিল্লি ছবিটির কিছু কিছু বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই মোটামুটি একমত হবেন যে ছবিটি গল্প বলার কায়দায় অন্তত বাংলা বাজারে নতুনত্ব আনতে পেরেছে। দর্শককে এসি হলে আসনে বসিয়ে আরাম দিয়ে পরিপার্শ্ব ভুলিয়ে দেওয়ার যে চর্চা বাংলা বাজারে শুরু হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে কতকগুলো ল্যাংটো সত্যিকে ছেড়ে দিয়েছে দর্শকের সামনে, দর্শকের প্রতিটি অস্বস্তিকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে।

ঠিক এই জায়গায় তৈরি হয় ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা-র প্রথম সমস্যাটি। ঝিল্লি যে সমস্ত মানুষের গল্প বলে, তারা আক্ষরিক অর্থেই ‘ডিসকার্ডস’; সেখানে ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা-র চরিত্ররা বাতিল না হলেও উপেক্ষিত তো বটেই। উপেক্ষিত- বিস্মৃতপ্রায়-প্রত্যাখ্যাত। সেইসমস্ত প্রান্তিক মানুষদের ছবিটি টেনে নিয়ে আসতে চায় কেন্দ্রে। অর্থাৎ ঝিল্লি যেভাবে প্রান্তচারীদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মানুষকে; ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা’ উল্টোটা করে, অর্থাৎ প্রান্তচারীদের নিয়ে আসতে চায় মঞ্চের মাঝামাঝি। সেই কাজটি এই ছবিটির ক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। আগেও বললাম, ঝিল্লি অনালোচিত এবং উপেক্ষিত মানুষদের কথা বলার জন্য আশ্রয় নেয় একটা বিকল্প ফর্মের, যা মূলধারার স্বীকৃত কথনরীতি নয়। কাজেই অস্বস্তিটা শুধুমাত্র কনটেন্ট থেকেই নয়, উঠে আসে ফর্ম থেকেও। কিন্তু ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা আশ্রয় নেয় মূলধারার চর্চিত ফর্মের; যে ফর্ম একটি পেলব পশমে মুড়ে তুলতুলে করে পেশ করে কনটেন্ট। একদা কলকাতায় যা সব ঘটত, তাকে তুলে আনাই যদি এ ছবির মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একটা বিকল্পরীতিকে গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন ছিল, অন্তত, মূলধারার চর্চিত ফর্মের সঙ্গে বিকল্প গল্প বলার ক্ষেত্রে আরও সচেতন থাকা জরুরি ছিল। ফর্মের গুরুত্ব বুঝতে গেলে আবার আমাদের একটু ডাইগ্রেস করতে হবে।

ফরাসি বিপ্লবের কয়েকদশক পর অনার দি বলজাক যখন উপন্যাস লিখছেন, তখন তাঁর লিখনশৈলী তাঁকে পূর্বতন লিখিয়েদের থেকে আলাদা করে তুলছে। তাঁর লিখনশৈলীর মাধ্যমে সমাজের পুনর্পবিত্রকরণ হচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন সমালোচকরা। কী করেছিলেন বলজাক? দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করে, অতিরঞ্জিত উপমা ব্যবহার করে পাঠককে প্রস্তুত করে দিতেন বিটুইন দ্য লাইনস পড়ার জন্য, সেই বিটুইন দ্য লাইনসে নিহিত থাকত প্রাগাধুনিক যুগের নৈতিক মূল্যবোধ, কর্মফল প্রভৃতি ‘পবিত্র’ বিষয়সমূহ। আধুনিকতা এসে মানুষকে যৌক্তিক, উন্নত করেছে বটে, কিন্তু এই সমস্ত নৈতিকতাকে পেছনের সারিতে ঠেলেও দিয়েছে বলে অনেকে মনে করতেন। ফরাসি বিপ্লবের পর সমাজে যে প্রাথমিক নৈরাজ্য এসেছিল, তার কারণ হিসেবে অনেকে এই নৈতিকতার অভাবকেই দায়ী করতেন। বলজাকের লেখায় বিটুইন দ্য লাইনসে থেকে যেত এই নৈতিক জগৎ; একটি টেক্সটকে পাঠ করার সময়ে সচেতন পাঠক কেবল অতুলনীয় শৈলীর কারণেই খোঁজ পেতেন এই জগৎটির। আরও পরে জয়েস বা ইলিয়ট যখন লিখছেন, তখনও তাঁরা প্রধানত তাঁদের শৈলীর কারণেই পূর্বতন ঔপন্যাসিক বা কবির থেকে আলাদা হয়ে উঠছেন। কাজেই আমার যা বলার তা কিভাবে বলছি তা নিয়ে যদি না ভাবি, তাহলে সেই বলাটা মাটি হয়ে যায়। কথন এবং কথনশৈলী বিপরীতমুখী হয়ে গেলে সেই শিল্পের ছড়িয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত অচেনা বা অনালোচিত মানুষের এবং শহরের কথা বলছেন কিন্তু বলছেন একটা অভ্যস্ত ফর্মে, যে ফর্ম দর্শককে প্রস্তুত করছে না একটা নতুন আঙ্গিক থেকে ছবিটিকে দেখতে- এইটিকেই আমি বলতে চাইছি প্রান্তচারী মানুষদের কেন্দ্রের দিকে টেনে আনার অপচেষ্টা। তাঁদের কথা বলতে গেলে একটা বিকল্প ফর্ম জরুরি, যে ফর্ম মানুষকে অভ্যস্ত রীতির বাইরে নিয়ে গিয়ে ভাবাবে। এই ফর্ম- স্থির ক্যামেরা, ধীর গতি, মৃদু আলো, খানিক অ্যাবসার্ডিটি— এ জিনিস ২০২২-র দুনিয়ায় খানিক ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। ক্লিশে হয়ে গিয়েছে বলেই এই ফর্ম আলাদা করে কোনও ভাবনার উদ্রেক করে না।

কেন এই কথা বলছি? বর্তমানে সিনেমাজগতে খানিক আয়রনিক্যালি ধূমকেতুর মতো উঠে এসেছে স্লো-সিনেমা। বাংলায় তো বটেই, সারাবিশ্বে এখন ফিল্মফেস্টিভ্যালগুলিতে চলছে স্লো-সিনেমার রমরমা। যে সমস্ত চলচ্চিত্র-নির্মাতারা ইন্ডাস্ট্রির ছবির সমালোচনা বা বিরুদ্ধতা করে ‘অন্যধারা’-র ছবি বানাবার চেষ্টা করছেন বা ইতোমধ্যেই ‘অন্যধারার’ চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসেবে বেশ নামডাক অর্জন করেছেন- সেই চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের অনেকেই পড়ে গিয়েছেন স্লো-সিনেমার ফাঁদে। শ্যালো ফোকাসে দৃষ্টিনন্দন ফ্রেম তৈরি করা, সুশ্রাব্য সুর তৈরি করা, ব্যস্ত জীবনের সমান্তরালে ধীর গতির জীবনকে ততোধিক ধীরগতিতে দেখানোর নেশা বড় বালাই। এই ফর্ম এখন হয়ে উঠেছে ফিল্মফেস্টিভ্যালে খ্যাতি কুড়োনোর চাবিকাঠি, মানুষজন চোখ-কান বুজে এই শৈলী প্রয়োগ করে ছবির পর ছবি বানিয়ে চলেছেন। কাজেই আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসেবে অন্তত বাংলায় যে গোত্রে পড়েন, সেই গোত্রে এখন এই ফর্মই সর্বস্বীকৃত। এই ছবিটির ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে এই ফর্মটিকে সচেতনভাবে প্রয়োগ অথবা সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। এইধরনের প্রান্তিক এবং বিস্মৃতপ্রায় মানুষদের গল্প আমরা এইরকম শৈলীতে নির্মিত ছবিতে দেখে দেখে এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, আমাদের এই জাতীয় ছবি আর বিশেষ ভাবায় না। ঝিল্লি যে অস্বস্তি দিতে পেরেছিল, চোখের সামনে শহরটা মারা যাচ্ছে দেখেও ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা-র ক্ষেত্রে সেই অস্বস্তি চারিয়ে যায় না। কারণ এখন তো আমরা এই মানুষগুলোর গল্প এভাবেই দেখে অভ্যস্ত। আজ থেকে সাত বছর আগে যখন এই আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তই বানিয়েছিলেন আসা যাওয়ার মাঝে, তখন এই রীতি খেটে গিয়েছিল কারণ তখন এই রীতি অন্তত বাংলায় নতুন। সাদামাটা মানুষের গল্প বলার জন্য এই ফর্মটিই তখন মূলধারার বিকল্প হয়ে উঠেছিল কিন্তু এখন, সিনেমার আরও বেশি গণতন্ত্রীকরণের পর, এইটিই চলে এসেছে খানিক মূলধারা। যে রীতি মোটামুটি দর্শকমহলে মান্য, যে রীতি অধুনা আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালমঞ্চে চর্চিত- সেই মান্য, চর্চিত, বিখ্যাত রীতি ব্যবহার করে পুনরায় অখ্যাত-অনালোচিত-উপেক্ষিত-প্রত্যাখ্যাত মানুষজনের গল্প বলার ভাবনা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে গেলে আরও বেশি সচেতন থাকা প্রয়োজন ছিল। সেই সচেতনতার অভাব যেন খানিক পরিলক্ষিত হয়।

একজন শিল্পীর শিল্প যখন আমরা কাটাছেঁড়া করতে বসব, তখন শিল্পী সম্পর্কে যাবতীয় পূর্ব আহরিত ধারণা, যাবতীয় ‘এনিগমা’ কাটিয়ে বসা জরুরি— ফিল্ম স্টাডিজের ক্লাসে বলেছিলেন অরিজিৎদা, অধ্যাপক অরিজিৎ মণ্ডল। এক্ষেত্রে আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত একটি সফল ইমেজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর আগের দুটি ছবি দেখে মানুষ তাঁর সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা তৈরি করে ফেলেছে। আসা যাওয়ার মাঝে দু’জন অতি সাধারণ মানুষের ছিমছাম প্রেমের ছবি, সেখানে উক্ত শৈলী খেটে গেছে। জোনাকি অত্যন্ত ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে উঠে আসা কিছু ছবি, সেখানেও এই শৈলীর প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা-য় এই শৈলীর ব্যবহার হয়তো আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তের পরিচালক হিসেবে ইমেজ অক্ষুণ্ণ রাখে; কিন্তু ছবিটির চরিত্রদের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি না হওয়ার কারণ এই শৈলীর অসচেতন প্রয়োগই। ঝাঁ-চকচকে পালিশটি তোলার কাজে নিমগ্ন হওয়া যায় না কারণ একেকটি পালিশ তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্ত হতে থাকে ফর্মের পালিশ- পেলব আলো, ধীরস্থির শট, তুমুল স্পেকট্যাকল প্রভৃতি। ঝিল্লি-র বকুলকে বিশ্ববাংলার গেটের সামনে পুলিশের লাথি মারার দৃশ্য যে ক্ষিপ্রতা ও সচেতনতায় মনে করিয়ে দেয় বস্তিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ঘটনা; ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা সেরকমভাবে কখনওই খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তার চরিত্রদের পক্ষ নিতে পারে না; পরিচালকের ইমেজ এখানে ছবির প্রয়োজনকে কোথাও গিয়ে ঢেকে দেয়। ছবিটির চরিত্রদের সঙ্গে দর্শক একাত্ম হওয়ার আগেই, বিষয়বস্তুর গভীরে ঢোকার আগেই তারা আবিষ্ট হতে থাকে সমান্তরাল পালিশে। যা কিছু সুললিত, যা কিছু ধীরস্থির, যা উত্তাল নয়- তাকে ‘কাব্যিক’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার অভ্যেস থেকে আমরা এই ছবিটিকেও বলেছি ‘কাব্যিক’, বলেছি ‘পোয়েটিক ইমেজারি’। ঠিক এখান থেকেই আমার দ্বিতীয় বক্তব্যের দিকে যাওয়া শুরু।

৩

তাহলে কি প্রান্তচারী মানুষদের জীবনকে কবিতার মতো করে কেউ দেখাতে পারবেন না? সুললিতভাবে তাঁদের কথা কেউ বলতে পারবেন না এরকম কোথাও দাসখত লেখা আছে কি? একের পর এক প্রশ্ন ধেয়ে আসতে পারে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্যই আমাকে একটু হাত পাততে হবে কালিকানন্দ অবধূতের প্রবাদপ্রতিম উপন্যাস উদ্ধারণপুরের ঘাট-এর কাছে। একেবারে সরাসরি কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক।

“উদ্ধারণপুরের দিন।

সুপ্তিমগ্না প্রকৃতির ধমনীতে নতুন জীবনের জোয়ার তুলে যে জ্যোতির্ময় উদিত হন ধরণীর বুকে, তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটকে সভয়ে এড়িয়ে চলেন। উদ্ধারণপুরের দিন আসে ওস্তাদ জাদুকরের বেশ ধরে। ভেল্কি-বাজির সাজ-সরঞ্জাম-বাঁধা প্রকাণ্ড পুঁটলিটা পিঠে ফেলে আঁধার কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে আবির্ভূত হয় উদ্ধারণপুরের দিন। ধীরে ধীরে যবনিকাখানি চোখের ওপর মিলিয়ে যায়। আলোর বন্যায় ভেসে যায় রঙ্গমঞ্চ। হেসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাট। পোড়া কাঠ, ছেঁড়া মাদুর, চট কাঁথা, বাঁশ চাটাই, হাড়গোড়, ভাঙা কলসী সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হাড়গিলাদের ঘুম ভাঙে। শকুনিরা ডানা ঝাপটে সাড়া দেয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে শেয়ালেরা শেষবারের মত বলে ওঠে— হুক্কা হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া-হুয়া। অর্থাৎ কি না, হে নিশা, আবার ফিরে এস তুমি। দিনের আলোয় আমরা বড় চক্ষু-লজ্জায় পড়ে যাই কাঁচা মড়া নিয়ে টানাটানি করতে। তার ওপর ওই ওরা জেগে উঠে পাখা ঝাপটাচ্ছে, এখনি ভাগ বসাতে আসবে আমাদের ভোজে।”

অথবা, পড়ে দেখা যাক এই অংশটুকু—