সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্বটি পড়তে ক্লিক করুন এখানে

সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্বটি পড়তে ক্লিক করুন এখানে

সায়ন্তন: হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা মাথায় আসছে। আশি-নব্বই দশক থেকেই যে একধরণের ঐতিহাসিক ছবির বাড়বাড়ন্ত, এবং সেই সূত্রে রিয়্যালিসম …

অরূপরতন: আমার মনে হয় রিয়্যালিসম না বলে এটাকে ন্যাচরালিসম বললে বেশি জুতসই হবে। এখানে সবসময় চেষ্টা করা হয় অত্যন্ত যত্ন সহকারে একটি ঐতিহাসিক যুগ ও তার মানুষজনকে পুনর্নিমাণ করার। স্বাভাবিকভাবেই, এদের কাছে জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়ায়েট আর্প-এর গোঁফ কি হেনরি ফন্ডার মতো এতটুকু ছিল নাকি ইয়া বড় ছিল? কিংবা, ওরা স্টিলের চামচে পরিজ খেত নাকি কাঠের চামচে? এবার ভেবে দ্যাখ, হেভেন’স্ গেট যতই বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ুক না-কেন, ওটা মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই কিন্তু ওয়েস্টার্ন ঘরানার অন্যান্য ছবিতে এই উপসর্গগুলো দেখা দিচ্ছে। যদিও হেভেন’স্ গেট এই কাজটা অনেক যত্ন নিয়ে সুকৌশলে সম্পন্ন করেছিল। ছবিটা ওপর-ওপর দেখতে তো একদমই ইউরোপীয় আর্ট সিনেমার মত! বোঝাই যায়, ভিসকন্তির ইল গাতোপার্দো (১৯৬৩), আর বের্তোলুচি’র নোভেচেন্তো (১৯৭৬) গোছের ছবি দেখেই এদের মাথায় ভূত চাপে যে, এরকম চোখধাঁধানো ছবি নিজের দেশে না বানালেই চলছে না। সিনেমা তো নয়, যেন ছবির এগজিবিশন! প্রতিটা ফ্রেম একগাদা বোরিং ডিটেলে ভর্তি – লোকে কীভাবে হাঁটত, কীরকম কোট পড়ত, কোন কায়দায় কথা বলতো – এসব খুঁটিনাটি নিয়ে বাড়াবাড়ির একশেষ!

সায়ন্তন: অথচ ‘মিথ’ জিনিসটা একেবারেই অ্যাবসেন্ট!

অরূপরতন: হ্যাঁ, পুরো বেপাত্তা! এবার এই বিষয়টাই আমি আরেকটু খতিয়ে দেখতে চাই, যে ওয়েস্টার্ন নামক জ্যঁর – যা কিনা এককালে ছিল আমেরিকার মিথোলজির আরেক নাম – সেখান থেকে ভোলবদল হয়ে ঠিক কোন কারণে সেটা অতীতের ইতিহাস হয়ে ওঠার তোড়জোড় শুরু করল? মিথোলজির বদলে, ওয়েস্টার্ন হয়ে গেল অতীতের বিশ্বস্ত ন্যারেটিভ! তার পরেই তো হেভেন’স্ গেট-এর মত হাজার-একটা ছবি আমাদের সামনে আসতে শুরু করল।

এই সূত্রেই ডেডউড প্রসঙ্গে আসা যাক। ডেডউড অনেককাল আগের সিরিজ্ – যে-সময়টাকে আজকাল ‘গোল্ডেন এজ অফ এইচবিও’ বলা হয়…

অভিষেক: ২০০৪-৬ সাল…

অরূপরতন: …অর্থাৎ ‘কোয়ালিটি টেলিভিশন’-এর যুগ। তখন ডেডউড, সিক্স ফিট আন্ডার, দা ওআয়ার, সোপ্রানোস্, ট্রু ব্লাড – এগুলো বেরোচ্ছে একের পর এক। ডেডউড-এর ক্রাফট নিঃসন্দেহে খুব উঁচুমানের – অভিনয় দুর্ধর্ষ, টানটান গল্প, কোনো কোনো জায়গায় শেক্সপিয়রের নাটকের কথা মনে পড়ে। সিরিজ্টা কীভাবে তৈরি হয়েছিল জানিস তো? ডেডউড-এর শো-রানার যিনি, সেই ডেভিড মিল্চ গোড়ায় ভেবেছিলেন সিরিজটা করবেন রোমান সাম্রাজ্য নিয়ে। রোমান সাম্রাজ্য তখন যাকে বলে ‘দ্য রোমান এমপায়ার’ হয়ে গিয়েছে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বা ‘সিট্ অফ পাওয়ার’ হচ্ছে রোম। এবার প্রশ্ন উঠল, কেন্দ্র থেকে বহুদূরে সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যা সদ্য অন্যান্য শক্তির কবল থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে – সে-সব জায়গায় শাসনকার্য চলবে কী করে? সমাধান: রোমসম্রাটের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে সেনাপতি ও অভিজাত কর্তাব্যাক্তিরা যাবেন ঐসব এলাকায়, তারপর যথেচ্ছ শক্তিপ্রয়োগ করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন, এবং তার পাশাপাশি ফিউডাল কায়দায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব পাঠাবেন রাজকোশে। মিল্চ যে গল্পটি ফেঁদেছিলেন, তার বিষয়বস্তু ছিল – রোম থেকে অনেক দূরে নাপোলি-সিসিলির আশেপাশে আরবদের থেকে উদ্ধার করা একটি রুক্ষ মরুস্থলীতে শাসনরত দুটি পরিবারের বিবাদের ইতিবৃত্ত।

এই গল্প নিয়ে মিল্চ পিচ করতে গেলেন এইচবিও-র কর্তাদের কাছে – কিন্তু এইচবিও তা থেকে সিরিজ করতে রাজি হল না। এদিকে মিল্চ একে নাছোড়বান্দা, তায় ধুরন্ধর। চেয়ে-চিন্তে আদায় করে নিলেন দুটো দিন। ঐ দুই দিন একটা হোটেলে বসে, গল্পের চরিত্রগুলোর নাম-ধাম বদলে, তাকে রোমের পরিবর্তে এনে ফেললেন নর্থ ডাকোটার একটা জায়গায়, যার নাম ডেডউড। ওঁর মূল সিনপসিসের খসড়ায় লেখা ছিল, রোমান সাম্রাজ্যের প্রান্তে মরু অঞ্চলের মধ্যে একটি মিনারেল ডিপোসিট পাওয়া গেছে, তার ওপর কে কর্তৃত্ব করবে – তাই নিয়েই লড়াই বাঁধে দুই অভিজাত পরিবারের মধ্যে। এই গপ্পোটাকেই, মিল্চ কায়দা করে নর্থ ডাকোটার সোনার খনি আবিষ্কার আর গোল্ড রাশের ইতিহাসের সাথে অদলবদল করে নিলেন। বুঝতেই পারছিস, শুরু থেকে ডেভিড মিল্চের মাথায় যে আইডিয়াটা খেলে বেড়াছিল, সেটা আদতে রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত একটি পিরিয়ড পিস। পটভূমি ও চরিত্রের নামধাম বদলে ভোল পালটে আপাতদৃষ্টিতে সেটা ওয়েস্টার্নে পরিণত হল বটে, কিন্তু আদতে ডেডউড দেখতে বসলে, ঐতিহাসিক ডিটেলে ভরপুর পিরিয়ড পিস-এর কথাই মনে আসে।

আর যেটা বলার, সেটা হল – সিরিজ (তাকে ফর্ম বলব কিনা সে-ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নই – আপাতত ‘ন্যারেটিভ ফর্ম্যাট’ বলাই শ্রেয়) এই ফর্ম্যাটটা কিন্তু উপন্যাসের গল্প বলার ধরণকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। সিরিজ হল – মাল্টিপল্ এপিসোড উইথ আ ক্লিয়ার ডেডলাইন – যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে চরিত্রের খুঁটিনাটি, স্পেসের ডিটেল, তার সঙ্গে সঙ্গে সাইকোলজিকাল পার্সপেক্টিভ এবং ডেপথ্। সিরিজের এই ছকের মধ্যে যখন ওয়েস্টার্ন এসে পড়ছে (দু-একটা দৃষ্টান্তের নিরিখে এ সম্বন্ধে এখনই কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়, স্রেফ যে ঝোঁকটা চোখে পড়ছে, তার কথাই বলি) তখন এই ফর্ম্যাটটা যেন কোনোভাবেই ‘ওয়েস্টার্ন অ্যাস্ আ মিথোলজি’-র সাথে মানিয়ে নিতে পারছে না, বরং তাকে পিরিয়ড পিস হিসাবে কল্পনা করতেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ। কোথাও গিয়ে মনে হয় যেন এর পিছনে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে সিরিজের পরিকাঠামো এবং প্ল্যাটফর্মের: এই গল্পগুলো তো ভ্যাকুয়ামে তৈরি হচ্ছে না, তাদের একটা মেটিরিয়াল বেসিস আছে; সুতরাং এই প্রোডাকশন লজিস্টিক্সগুলো মাথায় না রাখলে গল্পে কী হচ্ছে না হচ্ছে – তাকে থিওরাইজ্ করাই কঠিন হয়ে পড়বে। আরেকটা হিস্টোরিকাল টেন্ডেন্সি – যেটা হেভেন’স্ গেট-পরবর্তী তাবৎ ওয়েস্টার্নের মধ্যে লক্ষণীয় – তা হল, সেখানে মিথোলজির চাইতে অনেক-অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে নিখুঁত ঐতিহাসিক ডিটেলিং। অবশ্য হেভেন’স্ গেট এমন ডাহা ফ্লপ করার পরেও, ছবিটা ওয়েস্টার্ন ঘরানায় কী করে এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেল – সেটাই একটা রহস্য!

অভিষেক: ঠিক। কিন্তু এর আগেও, ধরা যাক সত্তর দশকে পেকিনপা বা আর্থার পেনের ওয়েস্টার্ন যখন দেখি, সেখানেও তো একধরণের হিস্টোরিকাল টেন্ডেন্সি, ডিটেলের প্রতি মনোযোগ…ইত্যাদি ফুটে ওঠে, তাই নয় কি?

অরূপরতন: হ্যাঁ, কিন্তু ঐ ডিটেলিং-এর উদ্দেশ্য আলাদা। ওদের প্রোজেক্টটা ছিল – ওয়েস্টার্নের মিথকে সামনে রেখে, এই ডিটেলিং-এর সাহায্যে তার ফ্যালোসেন্ট্রিক, লোগোসেন্ট্রিক প্রকল্পের বিরুদ্ধাচরণ করা। মিথ কিন্তু সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত নয়, বরং তাকে চাঁদমারি হিসেবে সামনে রেখে তবেই সার্থক হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক ডিটেলিং।

সায়ন্তন: তাছাড়া এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, ষাট-সত্তরের দশকে গড়পড়তা হলিউডের ছবির চেহারাটাই অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। ওয়েস্টার্নও তার ব্যতিক্রম নয়।

অরূপরতন: হেভেন’স্ গেট-এর পর একটার পর একটা ওয়েস্টার্ন – যেগুলোতে স্টুডিও আর আগের মত ঝুড়ি-ঝুড়ি টাকা ঢালছিল না (এমনকি ক্লিন্ট ইস্টউডের মত স্টার-পরিচালককেও অত টাকা দেওয়া হত না), সেখানেও এই হিস্টোরিকাল টেন্ডেন্সিটা চোখে পড়ার মত। যদিও আর্থিক কারণেই, হেভেন’স্ গেট-এর ব্যাপক স্কেল বা মাউন্টিং তুই টুম্বস্টোন বা সিলভারাডো-র মত ছবিতে পাবি না, কিন্তু সেই ঝোঁক রয়েছে পুরোমাত্রায়।

এদিকে, এই সিরিজ্ ফরম্যাটে গল্প বলার ধরণগুলোও শেষমেশ গিয়ে একটা ছকে আটকা পড়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করবি, ইদানীং বিভিন্ন সাংবাদিক লেখাপত্রেও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে নেটফ্লিক্সের সব ছবিই কেন দেখতে-শুনতে একইরকম? সব যেন একই ছাঁচে গড়া! এই যে গতে বাঁধা পড়ে যাওয়া – এর জন্যও সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের গল্পটাই দায়ী। যেন সিরিজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা গতে-বাঁধা গল্প বলতেই বেশি অভ্যস্ত, কোনো আভাঁ গার্দ এক্সপেরিমেন্ট তার দ্বারা সম্ভব নয়। এবং, এক্ষেত্রে যা বিশেষ জরুরি, এখানে মিথোলজির ভূমিকাও অনেকখানি কমে গিয়েছে।

তোরা যে জানতে চাইছিস – এই গোটা ইতিবৃত্তের মধ্যে ক্লিন্ট ইস্টউডের, বিশেষত, ওঁর আনফরগিভেন ছবিটার অবস্থান কোনখানে – সেই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে, আমি এই তর্কে ইতি টানব। আনফরগিভেন আমার সম্প্রতি দেখা নেই, কাজেই যতদূর যা স্মৃতিতে আছে তা-ই বলছি।

আনফরগিভেন চারটে জিনিস করে – সেগুলো দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমত, একদম শুরু থেকেই সে খুব ধরে ধরে, যত্ন নিয়ে – ওয়েস্টার্ন মিথোলজির কাঠামোটাকে খাড়া করে। ওয়েস্টার্ন মিথোলজি, বুঝতেই পারছিস, আদতে ভায়োলেন্সের ওপর রংচড়ানো, রোম্যান্টিক প্রশস্তি। সাম্রাজ্যবিস্তারের হিংস্র ইতিহাসকে গুম করে, একটা ইউটোপিয়ান সিভিলাইসেশনের গল্প শোনায় এই মিথ। তার আনাচেকানাচে গোঁজা থাকে শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টীয় সভ্যতার মূল্যবোধ। তার পাশাপাশি চলতে থাকে নিরন্তর আদারাইজেশন, সেই জগতে ‘বর্বর’ ইন্ডিয়ান, ‘বন্য’ প্রকৃতি – এসবই হল অপর। এটাই পরবর্তীকালে ভোল পালটে হয়ে দাঁড়ায় বন্দুক বনাম আইনের বাইনারি। আনফরগিভেন প্রথমে এই মিথোলজিকে দাঁড় করায়, তারপর সেটাকে দুরমুশ করতে করতে এগোয়। মিথের কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণের কাজ বা অ্যাক্ট – দেখবি – নানা প্রসঙ্গে ঘুরে ফিরে আসে ছবিতে। ছবির শুরুতেই, বিগ হুইস্কি ওয়াইওমিং শহরের একটি বেশ্যাখানায়, এক মহিলার উপর চড়াও হয় জনৈক খদ্দের। এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়ে, সে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় ঐ মহিলার মুখ। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমরা। দৃশ্যটা আরম্ভ হয় একটা আউটডোর শট দিয়ে। সেখান থেকে কাট করে ক্যামেরা চলে যায় ইনডোরে – দেখা যায় একজন অর্ধোলঙ্গ লোক ছুরি দিয়ে কোপাচ্ছে একজন মহিলাকে। মহিলার নাম ডেলায়লা (অ্যানা টমসন)। ঐ ঘটনার পরে ডেলায়লা-র চেহারার কী দশা হয়েছে – তা আমরা দেখেছি, বা বলা ভালো, আমাদের দেখানো হয়েছে। পরে একটি দৃশ্যে ছবির প্রোটাগনিস্ট উইলিয়াম মানি (ক্লিন্ট ইস্টউড)-র সঙ্গেও দেখা গেছে তাকে। উইলিয়াম মানির কানে এই খবরটা যে পৌঁছে দেয়, সেই ছোকরা বাউন্টি-হান্টার কায়দা করে নিজের নাম রেখেছে – স্কোফিল্ড কিড (জেইমজ্ উলভেট)। তা, স্কোফিল্ড কিড এসে কী ভাষায় বর্ণনা করছে গোটা ঘটনাটা? সে বলছে: দুটো লোক মিলে বেশ্যাখানায় এক মহিলার ওপর নৃশংসভাবে চড়াও হয়েছে – খুবলে নিয়েছে তার চোখ, ছুরির কোপে কেটে নিয়েছে দুই কান, ‘ইভেন কাট হার টিটস’, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর মানি যাবে তার দোস্ত নেড লোগান (মর্গান ফ্রিম্যান)-এর কাছে, তারপর এই গল্পটারই (সামান্য রং চড়িয়ে) পুনরাবৃত্তি করবে সে (নিচের ছবি)।

দ্বিতীয়ত, স্কোফিল্ড কিড কী বলে নিজের পরিচয় দেয়? সে বলে – ‘মানুষ খুন করতে ওস্তাদ আমি, আমার মত বাউন্টি হান্টার আর দুটো নেই!’

তৃতীয়ত, ছবিতে আরেকটি ইন্টারেস্টিং চরিত্র রয়েছে (যাকে বাদ দিলে মূল গল্পের কোনো ইতরবিশেষ হয় না, তা সত্ত্বেও ছবিতে তাকে রাখা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে), সে হল কেতাদুরস্ত বন্দুকবাজ ইংলিশ বব (রিচার্ড হ্যারিস)। লোকটা সুযোগ পেলেই নিজের ঢাক পেটায়, বন্দুকের কেরামতি দেখিয়ে হাঁ করে দেয় লোকের মুখ, তার ওপর কথা বলে ব্রিটিশ অ্যাক্সেন্টে। ববের সঙ্গে সবসময় এঁটুলির মত সেঁটে থাকে একজন বায়োগ্রাফার (সল রুবিনেক), সে ববের মুখে অতীতের বিভিন্ন বাহাদুরির রোমহর্ষক বৃত্তান্ত শুনে সেসব আগাগোড়া নোট করে রাখে নিজের খাতায়। এই বায়োগ্রাফারের দৌলতে ববের নাম হয়েছে – ‘ডিউক অফ ডেথ’।

চতুর্থত, উইলিয়ামানি (ক্লিন্ট ইস্টউড)-কে আমরা যেভাবে দেখি, তার চরিত্র সম্বন্ধে ছবিতে যেভাবে ওয়াকিবহাল করা হয় আমাদের, সেটাও উল্লেখযোগ্য। একদম শুরুতে ছবির পর্দায় স্ক্রলের মত করে কিছু লেখা আসে, যেখানে বলা হয় – এককালে উইলিয়াম মানি ছিল এক নৃশংস ডাকাত, কত মানুষকে সে খুন করেছে তার কোনো হিসেব নেই – ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর যখন আমরা মানি-কে চাক্ষুষ করি, তখন সে কাজ করছে শুয়োরের খোঁয়াড়ে। মুখের অজস্র রেখার আঁকিবুকি তার বয়সের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অশক্ত শরীরে দামাল শুয়োরগুলোকে সামলাতে না পেরে, মুখ থুবড়ে পড়েছে কাদার ওপরে।

অর্থাৎ ছবিতে আমরা একগাদা জিনিস শুনি আর দেখি – কিছু জিনিস আমরা প্রত্যক্ষ করছি, কিছু কানে শুনছি, সেগুলো আমাদের কাছে আসছে তথ্য হিসেবে। এরপর একে একে প্রতিটা ইনফর্মেশন ছবিতে প্রশ্নের মুখে পড়বে।

ডেলায়লা আক্রান্ত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই, ছুরির নির্মম আঘাতে বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ – কিন্তু এও সত্যি যে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে, জেনে বা না-জেনে বাড়তি রং চড়ানো হয়েছে। বাস্তবে তার কানও কাটা যায়নি, চোখও খুবলে নেওয়া হয়নি (নিচের ছবি)।

দ্বিতীয়ত, মানুষ খুন করা তো দূরস্থান, স্কোফিল্ড কিড চোখে দেখতেই পায় না ভালো করে! ছবির শুরুতে সে নিজের সম্বন্ধে যা যা বলেছে, তা সেন্ট-পার্সেন্ট গাঁজাখুরি।

তৃতীয়ত, ইংলিশ ববের কী হল, তা তো আমরা সকলেই জানি। চূড়ান্ত অপদস্থ হতে হল টাউন শেরিফ লিটল বিলের (জিন হ্যাকম্যান) হাতে। উত্তম-মধ্যম দিয়ে, তাকে শহর থেকে খেদিয়ে দিল বিল। বিলের কথা শুনে এও স্পষ্ট যে, এতদিন বব নিজের যেসব গুণপনা জাহির করে এসেছে, সেগুলো সর্বৈব মিথ্যে।

মোদ্দা কথা, এই যে নানাবিধ আদর্শের জয়গান গেয়ে ওয়েস্টের মিথ তৈরি হয়েছিল – যেমন শৌর্য, বীর্য, চাতুর্য, ক্ষিপ্রতা – এগুলো সব একে একে ভুয়ো সাব্যস্ত হয় ক্লিন্ট ইস্টউডের ছবিতে। ওয়েস্টার্ন মিথোলজি সবসময় দেখাতে চায় যে ইংলিশ বব বা লিটল বিলের মত দুঃসাহসী লোকগুলোই হল মার্কিন সভ্যতার প্রকৃত স্রষ্টা বা ফাউন্ডিং ফাদার্স – ‘দিজ্ আর দা হ্যান্ডস্ দ্যাট বিল্ট আমেরিকা’। সেই মিথোলজির খোসা ছাড়িয়ে আনফরগিভেন দেখিয়ে দেয় – আসলে এদের গল্পগুলো আগাগোড়াই ধোঁকার টাটি।

অবশ্য একটা গল্প সত্যি, সেটা হল – উইলিয়াম মানি ওয়াজ্ আ কোল্ড-ব্লাডেড ভায়োলেন্ট কিলার। ছবির শেষে যখন নেড লোগানকে জেলখানায় পিটিয়ে খুন করা হয় (মৃত্যুর মুহূর্তটা আমরা স্বচক্ষে দেখি না, তার খবর পাই), তখন বৃদ্ধ উইলিয়াম মানির মনের অতলে বহুকাল যাবৎ দমিয়ে রাখা ঐ ভয়ানক হিংস্র প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দেয় নতুন করে। বন্ধুর মৃত্যুর শোধ তুলতে এক বৃষ্টিবাদলার রাতে শহরে ফিরে আসে উইলিয়াম মানি। তারপর ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে মানুষ খুন করে। এই দৃশ্যের মিজঁসেন যেন সটান বাইবেল থেকে তুলে আনা হয়েছে: বৃষ্টি পড়ছে অঝোরধারে – তার সঙ্গে থেকে-থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি আর মুহুর্মুহু বাজ পড়ার শব্দ। ধিকিধিকি জ্বলা লন্ঠনের আলোয় ফ্রেমের খুব সামান্যই দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে গর্জে উঠছে উইলিয়াম মানির বন্দুক (নিচের ছবি)।

অতএব, হয় ওয়েস্টার্নের মিথোলজির আগাগোড়া নির্ভেজাল ঢপ – অথবা, যদি সত্যিই বাস্তবে হয়ে থাকে, তবে তাকে মোটেই ভালো বলা চলে না। সে-মিথোলজি এক অন্তহীন হিংসার ইতিবৃত্ত – সেখানে জাস্টিসের কোনো জায়গাই নেই। আনফরগিভেন এই মিথোলজির ব্যাপারে খুব-খুব সচেতন, না হলে এ-ধরণের ন্যারেটিভ তৈরি করা সম্ভব হত না।

এখানে ঐ বায়োগ্রাফারের কথাও ভাব – নিতান্ত হাস্যকর গোবেচারা গোছের লোক – ইংলিশ ববের মুখে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা শোনে আর সেগুলো নিয়ে স্বপনকুমার-মার্কা রোমাঞ্চ-উপন্যাস লেখে। অথচ এর হাতেই ওয়েস্টের মিথ পাকাপাকি চেহারা নেয়। এদিকে ইংলিশ ববকে বেদম ঠ্যাঙানি দিয়ে জেলে বন্দি করার পর, যখন বায়োগ্রাফারের প্রয়োজন ফুরোবে-ফুরোবে করছে, তখন টাউন শেরিফ লিটল বিল এসে তাকে আদেশ করে: ‘এখন থেকে আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে তুমি।’ মিথ-নির্মাণ যে আসলে ভাঁওতাবাজি, তার প্রমাণ হাতেনাতে পেয়েও, লিটল বিল নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের লোভ এড়াতে পারছে না।

টাউন শেরিফ লিটল বিলের চরিত্রটা এখানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ছবিটা দেখতে-দেখতে একটাই খটকা লাগে, ঠিক কোন অপরাধে বিল-কে ছবির ভিলেন হতে হল? ওয়েস্টার্ন ছবির খলনায়করা সচরাচর যেসব অপকর্ম করে থাকে – যেমন হুটপাট নিরপরাধ মানুষকে কোতল করা, তাদের বাড়িঘর-ক্ষেতখামার পুড়িয়ে দেওয়া, মহিলাদের ওপর চড়াও হওয়া – বিল কি সেরকম কোনো ঘৃণ্য নৃশংস কাজ আদৌ করেছে? তা তো নয়! তবে?

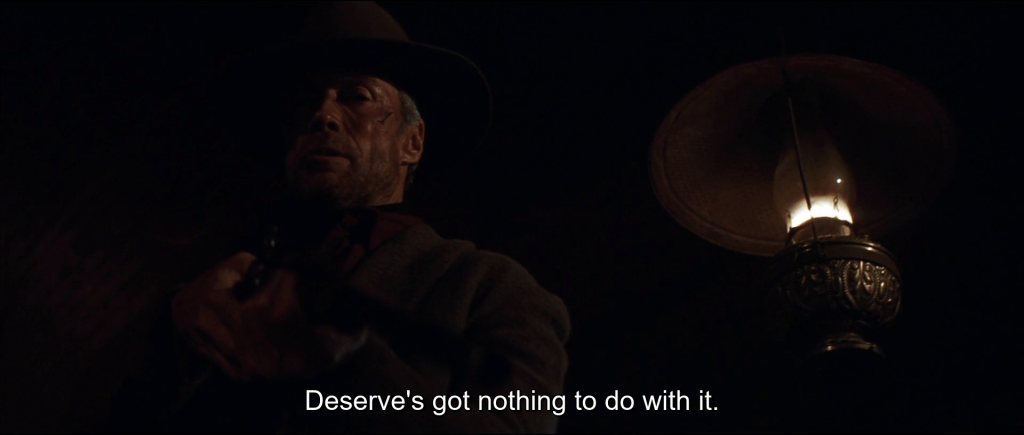

ওয়েস্টার্নের এই ধূসর জগতে, লিটল বিলের দোষ একটাই – সে বিশ্বাস করেছিল মডার্ন জাস্টিসে। প্রথমত, যে লোকটা ছবির শুরুতে ডেলায়লার ওপর চড়াও হয় – তাকে লিঞ্চ না করে, চাবুক না মেরে, বিল বলেছিল ক্ষতিপূরণ দিতে। এটা হল মডার্ন ল বা আধুনিক সাংবিধানিক আইনের নিদান—এখানে চোখের বদলে চোখ-এর সেকেলে প্রতিহিংসার নিয়ম খাটে না। দ্বিতীয়ত, ও নোটিশ টাঙিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল – এই শহরে বন্দুক নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। নেড লোগান এই নির্দেশ অমান্য করে বন্দুক নিয়ে ঢুকেছিল, তাই পত্রপাঠ তাকে বন্দি করা হয়। জেরার সময় পুলিশের থার্ড ডিগ্রি সইতে না পেরে নেড বেঘোরে মারা পড়ে। ওয়েস্টার্নের জগৎ যে অতীত ও ভবিষ্যত-সম্ভাবনার মাঝখানে দোদুল্যমান, সেখানে টাউন শেরিফ লিটল বিল হল সময়ের এদিককার মানুষ – আসন্ন আধুনিক, শিল্পসভ্যতার প্রতিনিধি। নতুন যুগের আইনের রক্ষক হিসেবে তার যা করণীয়, সে তাই করেছে। সেজন্য ছবির শেষ দৃশ্যে – নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে – মেঝেয় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা অসহায় লিটল বিল সেই বিখ্যাত উক্তিটি করে – ‘আই ডোন্ট্ ডিসার্ভ দিস্!’ এই ‘ডিসার্ভ’ হল আধুনিক যুগের কনসার্ন – আধুনিক আইনকানুনেই ডিসার্ভ নিয়ে মাথা ঘামানো হয়। তার জবাবে বিলের নেমেসিস – সাবেকযুগের গানফাইটার উইলিয়াম মানি ঠান্ডা গলায় বলে: ‘ডিসার্ভ’স্ গট নাথিং টু ডু উইথ ইট।’ তারপর ট্রিগারে চাপ দেয় (নিচের ছবি)।

এছাড়া আমাদের চোখে বিলের ভিলেন হয়ে ওঠার আরেকটা কারণ আছে। স্রেফ একটা শটের জন্য দর্শকের মনে আর কোনো সন্দেহই থাকে না, যে লিটল বিলই হচ্ছে ছবির খলনায়ক। ছবিতে নেড লোগান গ্রেপ্তার হওয়ার পর এক জায়গায় একটা টাইট টু-শট আছে। ফোরগ্রাউন্ডে জেলখানার গরাদ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণাঙ্গ নেড লোগান, তার গা অনাবৃত – পিছনে মিডগ্রাউন্ডে সামান্য শ্যালো ফোকাসে চাবুক হাতে এগিয়ে আসছে লিটল বিল। দৃশ্যটা দেখা মাত্র যে ইতিহাস ছবি হয়ে আমাদের মনে ভেসে ওঠে, তা হল ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দাসত্বের ইতিহাস। আমেরিকার যে-কোনো গড়পড়তা ইতিহাস-জানা লোক এই একটা শট দেখেই ধরে ফেলবে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস-শ্বেতাঙ্গ প্রভুর ঐতিহাসিক আইকনোগ্রাফি। অর্থাৎ লিটল বিলকে রীতিমত স্টেজ করা হচ্ছে ঘৃণ্য ভিলেন হিসেবে! এই আইকনিক স্টেজিং এবং পুলিশ ব্রুটালিটি-র অপরাধ বাদ দিলে কিন্তু তাকে দোষ দেওয়ার মত তেমন গুরুতর কোনো কারণ থাকে না। নেড লোগানকে থার্ড ডিগ্রি না দিয়ে যদি আদালতে তার পাবলিক হিয়ারিং করা হত, তাতেও বিলের কোনো আপত্তি থাকত বলে মনে হয় না, কারণ হি ইজ্ এ মডার্ন ম্যান!

আনফরগিভেন, সে-অর্থে, ঐ মিথোলজি নিয়ে শেষবারের মত কাজ করে তার খাপ-বন্ধ করে ছেড়ে দেয়। তারপর এক তারান্তিনোর তৈরি কিছু মেটা-ওয়েস্টার্ন বাদ দিলে এই ঘরানায় তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং কাজ আমার অন্তত চোখে পড়েনি।

সায়ন্তন: বেশ! আমাদের শেষ প্রশ্ন – ইদানীং কিছু ব্যতিক্রমী ছবি, যেমন মিক’স্ কাটঅফ্ (কেলি রাইকহার্ড, ২০১০), হাউহা (লিসান্দ্রো আলনসো, ২০১৪)- প্রভৃতিতে একটি বিশেষ এসথেটিক-এর প্রভাব স্পষ্ট চোখে পড়ছে, যাকে সচরাচর স্লো সিনেমা বলা হয় (পোস্টার নিচে)। এ-ধরণের এসথেটিক আমরা ইদানীংকালের আর্টহাউস সিনেমায় প্রায়ই দেখতে পাই। মিক’স কাটঅফ বা হাউহা জাতীয় ছবিতে যেন এই নতুন ঘরানার আর্ট সিনেমার সাথে অনবরত সংলাপ চলে ওয়েস্টার্ন জ্যঁরের। অথচ এখানে মোটেই ওয়েস্টার্ন-সুলভ রোমাঞ্চকর গানফাইটিং নেই, আছে শুধু ওয়েস্টের ধু-ধু ল্যান্ডস্কেপ এবং কিছু মানুষ। এগুলোকে আদৌ ওয়েস্টার্ন বলা চলে কি?

অরূপরতন: দ্যাখ্, ওয়েস্টার্ন কী, তার একটাই সন্তোষজনক উত্তর আছে আমার কাছে – কোনো ছবিকে আমি কেবল একটি শর্তেই ওয়েস্টার্ন বলব, যদি সে ওয়েস্টার্ন মিথোলজির সঙ্গে এনগেজ করে – তা সে যেভাবেই করুক না কেন। অর্থাৎ, ওয়েস্টের গল্পের আধারে পৌরুষ এবং জাতীয়তাবাদের মিথ-নির্মাণ সম্বন্ধে যেন সে ওয়াকিবহাল থাকে। এই মিথোলজির কিছু মৌলিক উপাদান রয়েছে – যেমন ল্যান্ডস্কেপ, ঘোড়া, বন্দুক, টুপি, কাউবয়, ওয়েস্টার্নার ইত্যাদি। এ-সব উপাদান বাদ দিয়ে আদৌ ঐ মিথোলজিকে খাড়া করা যায় কি? আবার, ওয়েস্টে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ছবি মানেই তাকে ওয়েস্টার্ন বলব – এমনও নয়। মিথোলজির সাথে এনগেজ করতে না পারলে, তাকে বড়জোর একটা পিরিয়ড পিস বলা চলে, ওয়েস্টার্ন নয়। আর হেভেন’স্ গেট প্রসঙ্গে আমরা আগেই দেখেছি যে, একধরণের গ্লোবাল সিনেম্যাটিক প্র্যাক্টিসের সাথে ওয়েস্টার্নের সংলাপ বহুকাল আগেও ছিল, যেজন্য হেভেন’স্ গেট-এ ইউরোপীয় আর্ট সিনেমার প্রভাব এত চোখে-পড়ার মত। তাই ডিজিটাল টার্ন-পরবর্তী আজকের যুগে যদি মার্কিন জ্যঁর-ফিল্মের সাথে স্লো-সিনেমা এসথেটিকের গাঁটছড়া বেঁধে যায় – তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এর পিছনে নিঃসন্দেহে পুঁজির একটা বড় ভূমিকা আছে। বিভিন্ন গোত্রের ছবির সার্কুলেশন-ডিস্ট্রিবিউশনের নেটওয়র্ক যদি কোনো বিশেষ বিন্দুতে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায় – তবেই এই আদানপ্রদান এত সাবলীল, এত নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে।

সমাপ্ত

2 thoughts on “আড্ডায় ওয়েস্টার্ন: সঙ্গে অরূপরতন সমাজদার (পর্ব ৩)”